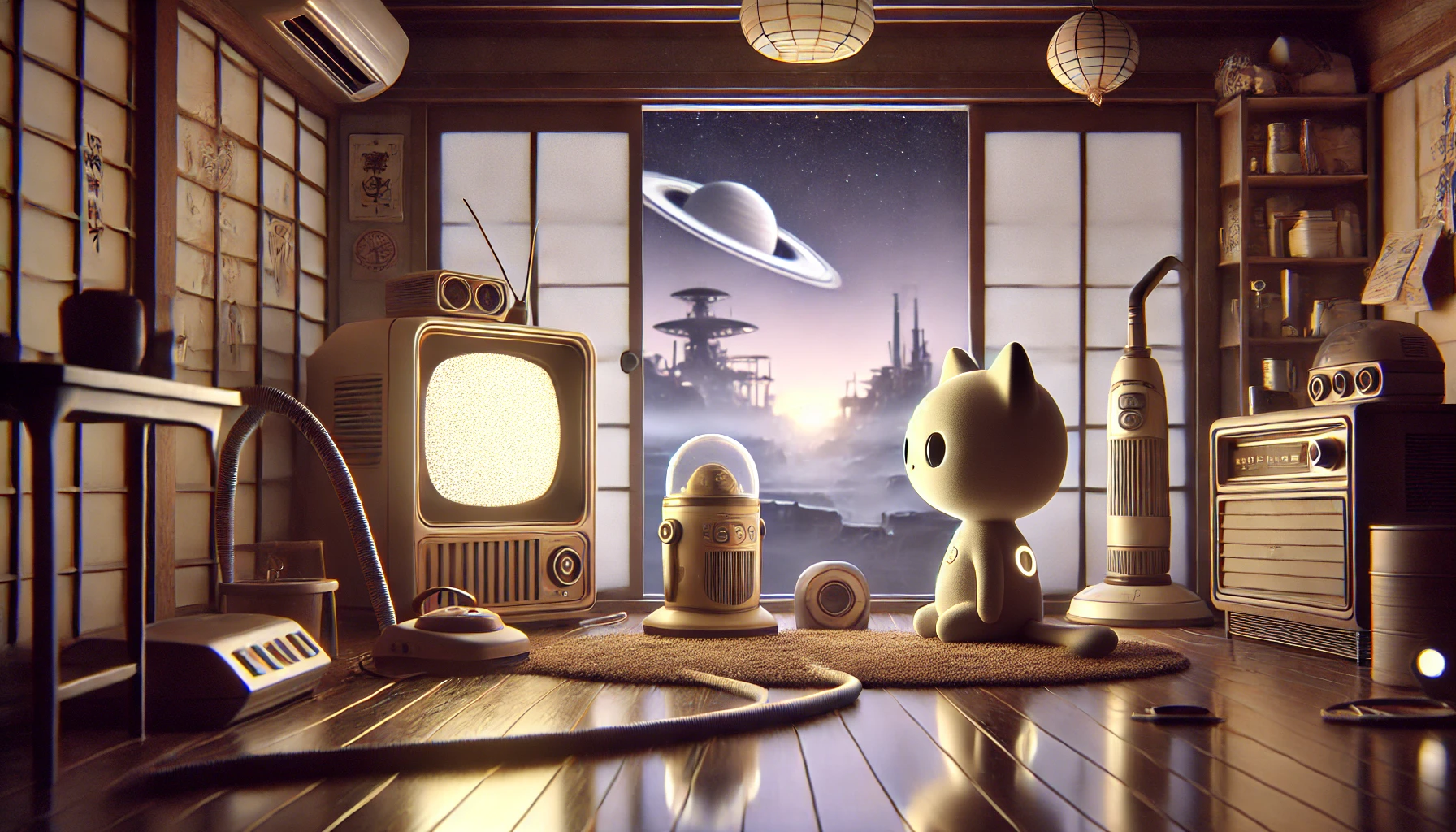

『宇宙人ムームー』は、猫型の異星人が地球で家電を通じて文明を学ぶという、ユニークな設定のSFギャグアニメです。

一見、子ども向けのコミカルな作品にも思えますが、タイトルに込められた意味やエンディング曲「さよなら人類」の選曲には、深いメッセージ性が潜んでいます。

本記事では、タイトルと主題歌に隠された意図を考察し、『宇宙人ムームー』が描く“文明”と“再生”のメッセージを紐解きます。

- 『宇宙人ムームー』のタイトルに込められた深い意味

- エンディング曲「さよなら人類」の選曲理由とメッセージ

- ムームーの旅が象徴する文明再生と学び直しの重要性

『宇宙人ムームー』というタイトルの意味を深掘り

タイトルに込められた意味を紐解くことで、『宇宙人ムームー』が単なるギャグアニメではないことが見えてきます。

「ムームー」という名前には、主人公である異星人のキャラクター性だけでなく、作品全体を貫くメッセージが秘められています。

まずは、その名前が象徴するもの、そしてタイトルに込められたテーマ性について考察してみましょう。

「ムームー」は何を象徴しているのか?

「ムームー」とは、この作品の主人公であり、戦争で母星を滅ぼした猫型宇宙人の名前です。

その奇妙で愛らしい名前は、幼さや無垢さを想起させる一方で、人類とは異なる知性や感性をもつ“異質な存在”としての象徴にもなっています。

名前の響きにより親しみやすさが演出されている一方で、視聴者に「この存在は我々と何が違うのか?」という問いを無意識に投げかけているのです。

失われた文明と再学習というテーマ

ムームーはかつて高度な文明を持っていた種族の生き残りであり、戦争によりその文明と知識を失った存在です。

地球で家電を通じてテクノロジーを再学習するという設定は、知識の再構築や文明の再出発という深いテーマを含んでいます。

この点において、「宇宙人ムームー」というタイトルは、“宇宙から来た無知な存在”という字面の裏に、学び直しを通じた再生の寓話を示唆していると読み取れます。

子ども向けに偽装された知的SF作品

猫型宇宙人というキャッチーなビジュアルやギャグの連発により、『宇宙人ムームー』は一見すると子ども向けのアニメと受け取られがちです。

しかしその実、作品全体にはテクノロジーの発展と倫理の関係や、知識の継承の重要性といった大人にも刺さるテーマが込められています。

ムームーの「学び直しの旅」は、視聴者自身が日常で忘れてしまっている“知ることの喜び”を再発見させてくれるような仕掛けになっているのです。

エンディング曲「さよなら人類」の正体と選曲理由

『宇宙人ムームー』のエンディングで流れる楽曲「さよなら人類」は、1990年代に一世を風靡したバンド「たま」による名曲です。

この選曲には、単なる懐メロやネタ的な意味合いを超えた、作品全体と深くリンクしたメッセージ性が込められていると感じます。

ここではその歌詞や背景、そして『宇宙人ムームー』との共鳴点を掘り下げていきます。

たまの「さよなら人類」に込められた皮肉と風刺

「さよなら人類」は、一見コミカルなメロディと歌詞で始まりますが、よく聴くと文明の発展や人類の未来に対する強烈な風刺が含まれていることがわかります。

「今日人類がはじめて木星についたよ」「ピテカントロプスになる日も近づいたんだよ」といったフレーズは、科学の進歩と人間の本質的な退化を対比させており、そのユーモラスな表現の奥に、鋭いメッセージが隠されています。

人類の進化と退化を問い直す歌詞

この歌の根底には、「本当に進化しているのか?」という根源的な疑問が横たわっています。

テクノロジーは進歩しているが、倫理や理性、人間性はどうなのか?という問いかけは、ムームーの過去とも重なります。

文明を誇ったはずのムームーの故郷は戦争で滅び、学ぶことの意味すら失われてしまったという悲劇が描かれています。

ムームーの旅と“さよなら人類”の共鳴

『宇宙人ムームー』におけるこの楽曲の使用は、単なる演出ではありません。

ムームーが地球で家電を通じて文明を再び学び直していく過程は、「人類とは何か?」という問いへの間接的な回答ともいえるのです。

その意味で、「さよなら人類」は終わりの歌ではなく、再出発の予感を秘めた皮肉であり賛歌として響いてきます。

ムームーが伝える“文明の愚かさと希望”

『宇宙人ムームー』は、そのユニークな設定の背後に、文明の脆さと、それでも希望を捨てない知的な視点を持っています。

ムームーというキャラクターが地球で学ぶ姿を通して、視聴者は自分たちの社会やテクノロジーの在り方を改めて見つめ直すことになります。

ここでは、ムームーの旅が内包する“文明”への皮肉と希望の構図を探っていきます。

戦争で自壊した異星人と現代人類の相似

ムームーの母星は、高度な文明を誇りながらも戦争によって自滅しました。

この背景は、核開発や環境破壊、AIによる分断といった、現代人類が直面するリスクと非常に似ています。

つまり、ムームーの過去は“異星の物語”ではなく、現代の私たちに警鐘を鳴らす鏡ともいえるのです。

テクノロジーと倫理のバランスへの問いかけ

『宇宙人ムームー』は、家電という身近なテクノロジーを通じて、便利さの裏に潜む危険や、知識の扱い方をユーモラスに描いています。

ムームーが時に暴走しながら学ぶ姿は、“知識そのものが良いも悪いもない”という価値観を伝えてくれます。

問題なのは、それをどう使い、どう活かすか。 この問いは、まさに我々現代人に突きつけられているテーマなのです。

再生は「学び直すこと」から始まる

ムームーの行動原理は実にシンプルです。

「知らないから学ぶ」「失ったから取り戻す」という純粋な好奇心と努力こそが、作品最大の希望なのです。

文明の喪失を経験した存在が、他者の文化を尊重しながら新たに学び直す姿は、未来の再生に必要な価値観を教えてくれます。

『宇宙人ムームー』は、ギャグの皮をかぶった知的で教育的な寓話とも言えるのです。

『宇宙人ムームー』タイトルと“さよなら人類”が示すメッセージまとめ

『宇宙人ムームー』という一見コミカルな作品は、文明の終焉と再出発という深いテーマを、独自の視点で描いています。

その根幹には、「学び」「知ること」「人類の未来」について、子どもも大人も考えさせられる普遍的な問いが流れているのです。

最後に、その全体像を整理して振り返ってみましょう。

表面はギャグ、内面は文明への静かな警鐘

猫型宇宙人のムームーが家電に悪戦苦闘する日常は、ギャグとして笑える要素に満ちています。

しかしその背景には、失われた文明の記憶や、科学と倫理のバランスといった、現実社会に通じるテーマがしっかりと根を張っています。

笑いながらもどこか切なく、考えさせられる──それが『宇宙人ムームー』の知的な魅力です。

子どもと大人の両方に刺さる二重構造

この作品は、子どもには好奇心と発見を、大人には風刺と示唆を提供するよう巧みに構成されています。

タイトルの可愛らしさやキャラデザインに油断して見始めた大人が、気づけば深いテーマに引き込まれているという構図もよく見られます。

これはまさに、“知識はすべての世代に開かれている”という作品の本質を表しています。

学び直すことの大切さを伝える寓話として

エンディング曲「さよなら人類」は、皮肉と希望が交錯する名曲です。

それをエンディングに据えた『宇宙人ムームー』は、人類が抱える愚かさと、なおも捨てきれない再生への希望を象徴しています。

ムームーの旅は、今を生きる私たちに「もう一度学び直してもいいんだよ」とそっと語りかける物語です。

- 『宇宙人ムームー』のタイトルは文明再生の象徴

- 「さよなら人類」は風刺と希望を含む選曲

- ギャグの裏に込められた知的メッセージ

- 学び直す姿勢が未来への鍵であると示唆

- 子どもにも大人にも刺さる二重構造の物語

あなたはアニメをもっと自由に、もっと手軽に楽しみたいですか?

「見たいアニメが多すぎて、どこで見ればいいかわからない…」

「アニメ配信サイトは多いけど、どこも料金が高くて続けられない…」

「もっとたくさんの作品を、手軽にスマホやテレビで観たい!」

「お気に入りのアニメを通勤中にも観たいけど、通信料が気になる…」

「毎月のエンタメ費用は抑えたいけど、アニメだけは我慢したくない…」など、アニメ好きだけれど視聴環境やコストに悩む方は非常に多くいらっしゃいます。

そんな方にオススメのアニメ見放題サービスが♪

dアニメストアは、月額550円(税込)で6,000作品以上のアニメが見放題になる、圧倒的コスパのアニメ配信サービスです!

初回登録なら、なんと初月無料でお試しできるキャンペーンも実施中!

話題の新作・懐かしの名作・人気ラノベ原作アニメなど、ジャンル問わず多数の作品がラインナップ。スマホ・PC・タブレット・PlayStation®でも視聴でき、ダウンロード視聴や連続再生、OPスキップ機能など、アニメ視聴に嬉しい便利機能が満載!

原作コミックやノベルの購入も可能で、アニメと書籍を連動して楽しめるのも魅力です♪

このdアニメストアは、現段階のアニメ視聴サービスとして本当に最高レベルだと思います。

さらに!今ならキャンペーンで初月無料!(アプリ経由なら14日間無料)

無料期間中に退会すれば、費用は一切かかりませんので、気軽に試してみる価値アリです♪しかも!アニメ以外のコンテンツも超充実♪

2.5次元舞台、アニソンライブ、声優バラエティなども多数揃っており、アニメファンの“推し活”も全力でサポートしてくれます!

気になる作品をまとめて“気になる登録”しておけば、新作の更新通知もバッチリ。

TVやスマホで自分だけのアニメライフを思う存分楽しみましょう!ぜひこの機会に、dアニメストアでアニメ三昧の毎日を体験してみてください♪

コメント