また目を開ける。けれど「同じ日」ではない──そんな微かな違和感が、胸の奥に冷たい影を落とした。

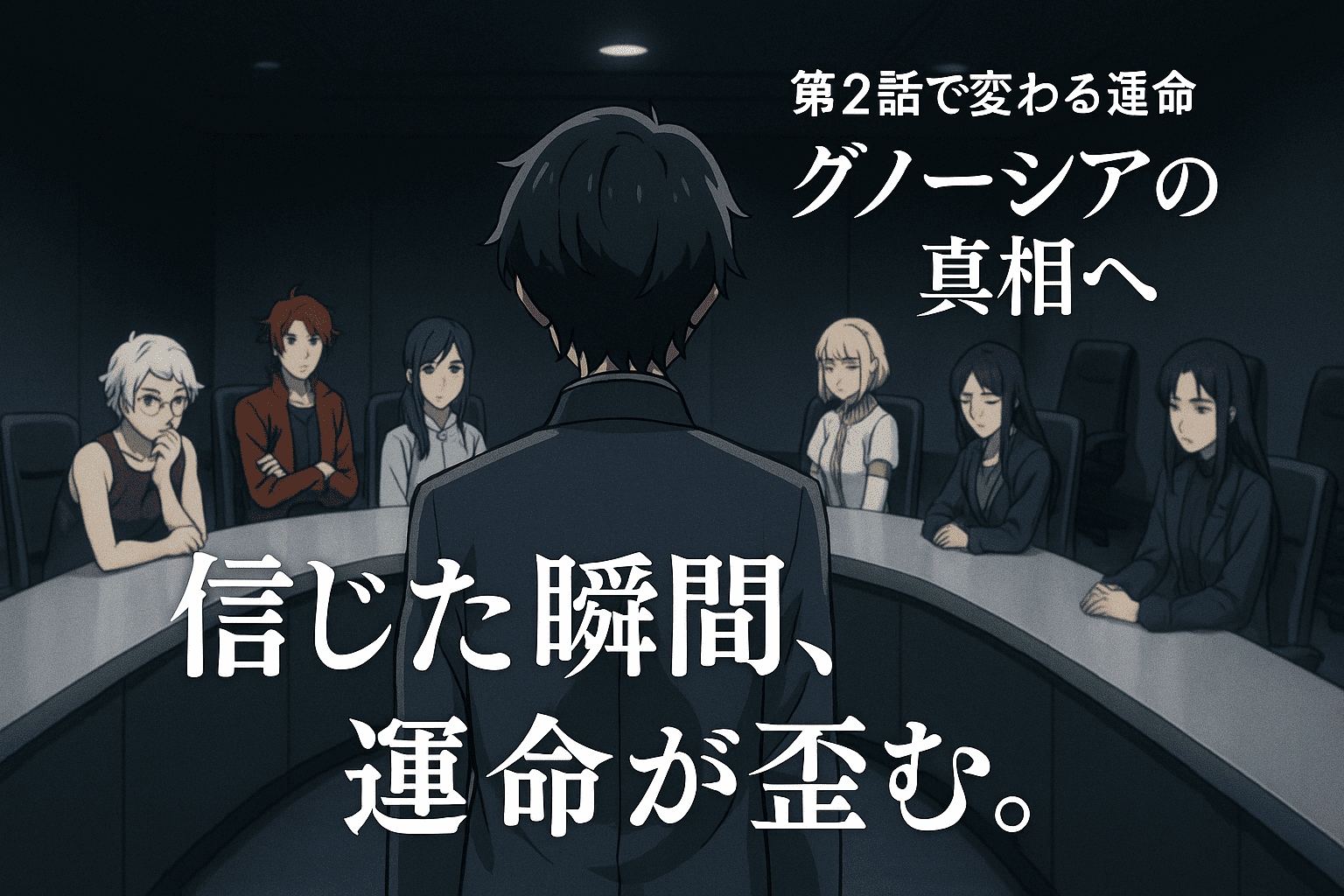

アニメ『グノーシア』第2話「ループ」は、その違和感を静かに、しかし確実に視聴者へ植えつける回でした。ゲーム版を知っている人も、そうでない人も、この瞬間に気づくはずです。「これは、ただの人狼推理劇じゃない」と。

第1話ではまだ見えなかった“ループ”という構造が明示され、主人公ユーリは「もう一度ではない」「またここから始まる」という感覚に囚われていきます。それは、時間を巻き戻すだけではない、運命そのものが軌道を変えていく“ねじれた輪”の始まり。

誰を信じ、誰を疑うべきか。目の前にある選択が、自分の“記憶”と噛み合わないとき、人は何を拠り所にすればいいのか。

私もまた、ユーリのまなざしを通して「この世界は変わりつつある」と感じました。違和感の正体に気づいたとき、物語は加速します。そして、その一歩を踏み出す勇気を、第2話は私たちに問うているのです。

ループに抗うユーリ──信じられない世界で

同じはずの朝、微妙に違う風景

「またここから始まる」──第2話冒頭、ユーリのこの内なる声がすべてを物語っていた。表情には出さずとも、彼だけが“ déjà-vu ”ではない“確信”を持っている。だが、周囲の誰もがそれを共有しない。それは、「孤独な記憶」を抱えた者の証だった。

部屋の配置、誰がどこに立っているか、誰が先に発言するか……。第1話と同じように見えて、何かが少しずつ違う。視聴者にすら気づかせないほどの微細な変化が、ユーリの「記憶の継続性」を際立たせる仕掛けになっている。

感想記事でも「演出の微妙なズレ」が言及されており、ユーリの感覚が“狂っている”のではなく、“真実に近づいている”ことが示されている。(tramea05.com)

私自身、このシーンで「前回と何が違う?」と画面を凝視してしまいました。違いを探すこと自体が、この物語の鍵なんだと気づかされました。

“またここか”というセリフが示す記憶の連続性

ユーリのモノローグには、「何度目か分からない」という諦めと、「でも今回は違う」という希望の両方が込められている。それは、ループ作品によくある“最初の覚醒”の瞬間だ。

セリフとして明言されていなくても、ユーリの眼差しや、キャラの反応の“遅れ”から、彼がこのループを「覚えている」ことが確かに伝わる。

この演出が巧妙なのは、視聴者に「キャラが嘘をついているのでは?」という疑念ではなく、「この世界そのものが嘘をついているのでは?」という不信感を抱かせる点にある。

ループ系アニメは数あれど、ここまで“静かに気づかせる”構成は珍しいと思いました。ユーリの孤独が、まるで自分の心に差し込む影のように感じられて……胸がぎゅっとなりました。

セツの「信じるな」が揺さぶる信頼の境界線

そんな中、唯一ユーリに「距離を詰めてくる存在」がいる──セツだ。彼女はユーリに「誰も信じてはいけない」と警告を与える。まるで、自身の過去の失敗をなぞらえるように。

この言葉は二重の意味を持つ。ひとつは、「仲間を疑え」というゲーム的指針。そしてもうひとつは、「たとえ近づいてきた者でも、信用するな」という人間不信の極地だ。

第2話の後半、セツがコールドスリープされてしまうのは、まさにこの“信頼の構築”に失敗した結果。ユーリが選んだ“信じる/信じない”という選択が、物語の運命を大きく変えていくのだ。

こうして第2話は、ただループの構造を提示するだけでなく、「信じることが命取りになる世界」を描き始める。その始まりこそが、“運命が変わる”というテーマへの導線なのである。

セツの言葉に「信じたいのに、信じられない」という葛藤が滲んでいて、思わず「信じてあげて」と願ってしまいました。でも、その願いすら罠かもしれないと感じた瞬間──この物語の奥深さにゾクリとしました。

“真相”へと向かう静かな伏線たち

ジナの「私は人間だ」が示す危うさ

「私は……人間」──第2話中盤、ユーリの問いに対してジナが発したこのセリフは、異様な間が挟まれていた。その一瞬が、まるで嘘をつくときの逡巡のように見えた視聴者も多いだろう。

この場面について、考察記事では「人間に偽装したグノーシアの可能性を匂わせている」と指摘されている。(skypenguin.net)

ゲーム版でも「ジナが最初に疑われること」はよくある展開だが、アニメ版ではその“疑い”を視覚・演技の“間”で表現している。その微妙な演出が、むしろ視聴者の不安を煽る伏線となっている。

あの一言に込められた沈黙の重さが、心に残って離れません。「人間です」と言っただけなのに、どうしてこんなに怖いのか──私も、ジナを疑ってしまったひとりでした。

ラキオの“知っている風”の言動

「このループで前と同じになるとは限らない」──ラキオのこのセリフは、第2話の中でも最も鋭い伏線のひとつだ。

この一言から、ラキオが“前のループ”の記憶、あるいは知識を持っている可能性が浮かび上がる。そしてそれは、彼がただの狂人や論理キャラではなく、“観測者”としての立ち位置にいることを示唆している。

考察ブログでは、ラキオが「ループ知識の一端を持つ者」として描かれている点に注目が集まっている。(note.com)

ラキオの発言には、時折“意味深”を通り越して“予言”めいた響きがあります。彼の口から「同じになるとは限らない」と聞いた瞬間、私はこの物語が一筋縄ではいかないと確信しました。

投票の結果が見せる“ズレ”と操作

第2話の会議シーンでは、キャラたちの投票先が微妙にズレており、特にジナがセツに票を入れた点が大きな示唆となっている。

ゲーム版を知る視聴者にとって、こうした“配置の違い”は重要な手がかりだ。たとえば「同じメンバーなのに、前と違う結果になる」ことは、誰かが意図的に票を操作している、あるいは記憶を持ち越している証左にもなりうる。

このように、投票の「数字」や「順序」といった細部にまで伏線が張られているのが、第2話の凄みでもある。

私はこの投票結果を見て、じわりと背筋が冷たくなりました。“間違っているはずの選択”が、あたかも当然のように進んでいくあの感覚──それが、この物語の不気味さを際立たせています。

第2話で変わる運命──何が違っていたのか?

前回と同じ構図、だが選択が違う

第1話と同じように見える第2話の構図。しかし、よく見ると「誰が誰を疑うか」「誰に票が集まるか」が微妙に異なっている。

特に、ユーリの行動が明らかに「前回の記憶」を踏まえて変化していることが、第2話の“変わる運命”を決定づけている。

それはただのループではない。そこには“何かを知っている”ユーリ自身の意思があり、彼が選んだ言葉、選んだ人が、物語の歯車を確実に別の方向へ動かし始めている。

この“微差”の連続に私はハッとしました。大きな事件は起きていないのに、世界の歯車が確実に“別の音”を立て始めている──そんな不穏さが、胸の奥に残ります。

変わる“運命”と“視点”の揺らぎ

ループという設定が提示されたとき、視聴者の中にある“世界の前提”も変わる。もはや「一話完結の物語」ではなく、「繰り返しの中に差異を見つけていく観察劇」になったのだ。

つまり、この物語の焦点は“何が起きたか”ではなく、“どこが違っていたか”に移る。視聴者の視点自体が、作品のテーマである“観測と信頼”の一部として組み込まれている。

私はここで初めて「この物語の主人公は、視聴者でもある」と思わされました。変わったのは運命ではなく、私たちの見方なのかもしれない──そう感じた瞬間、ぐっと引き込まれたんです。

ユーリ=視聴者の覚醒

ユーリはループに気づいている。そして、視聴者もまた、「同じようで違うこの世界」に違和感を抱き始めている。

この“共鳴”こそが、グノーシアという作品の巧妙な装置だ。ユーリの目線が変わったとき、私たちもまた「これはただの推理劇じゃない」と知る。

物語を追う私たち自身が、運命の一端を担う“選択者”であるような錯覚。それが、第2話で確かに始まった「変わる運命」のもう一つの意味なのかもしれない。

ユーリの心が“気づいてしまった”瞬間、私は思わず自分自身の記憶まで疑い始めていました。まるで自分もまた、物語の一部として観測されている気がして……不安と興奮が同時に込み上げてきました。

ゲーム版との違いから見える“改変の意図”

インタラクティブ性の欠如がもたらす集中感

ゲーム版『Gnosia』は、プレイヤーが“ループを繰り返しながら真相に近づく”という体験そのものが核にある。一方、アニメでは当然ながら視聴者が選択を下すことはできない。

このインタラクティブ性の欠如は、物語に集中できるという逆転の強みをもたらしている。視点がユーリに固定されている分、「彼が何を感じ、どう変わっていくのか」に視聴者の意識が自然と向かう。

つまり、アニメ版では“外側から観測する面白さ”ではなく、“感情の渦中に巻き込まれる深さ”が重視されている。

私にとってこの違いは、「観るゲーム」から「感じる物語」へのシフトだと感じました。選べないからこそ、ユーリの揺れる感情に寄り添うことができた。これがアニメ版最大の魅力かもしれません。

“真相への道筋”の再構成

ゲーム版では何十回、何百回とループを繰り返す中で断片的に伏線が提示される。その構造自体が、プレイヤーの忍耐力と探究心に報いる形式だった。

対してアニメでは、限られた話数の中で「最短で最大限に心を揺さぶる構成」が求められる。そのため、“重要なイベントの統合”“キャラクター描写の強調”“心理変化の明示”といった再構成が加えられている。

たとえば、セツとの関係性が初期段階から濃密に描かれているのは、「物語の根幹に関わる人物」としての立ち位置を早期に印象づける意図があると考えられる。

ゲーム版では少しずつ知っていった関係性が、アニメでは“最初から深い”。この違いに驚きつつも、「この構成だからこそ伝わる痛みもある」と感じました。セツの一言一言が、より刺さるのです。

ゲーム経験者への“意図的なズレ”の演出

最も興味深いのは、「ゲーム版ではこうだった」という記憶を持つ視聴者への“裏切り”である。アニメ版は、あえて同じようなシチュエーションを出しながら、投票先や会話の流れ、誰が脱落するかを変えている。

それは、ゲーム版プレイヤーにも「自分が知っている物語は、もはや役に立たない」と思わせることで、“もう一つの現実=アニメの世界”に引き込むための仕掛けだ。

いわば、アニメ『グノーシア』は視聴者さえもループに巻き込む、“観るループ体験”をデザインしているのだ。

私はゲーム版プレイ済みですが、「このイベント、こんなに早いの!?」と何度も驚かされました。でもそのたびに、“アニメというもう一つのループ”に巻き込まれていく自分がいました。

考察用チェックリスト:第3話に向けて

注視すべきキャラの行動と言葉

・ジナ:「私は人間だ」と言ったときの間と視線。発言のタイミングに注意。

・セツ:ユーリへの感情と距離感がどう変化していくか。再登場の可能性も含めて要注目。

・ラキオ:「ループで同じになるとは限らない」など、言葉の裏にある“知識の気配”。

私はこの3人の表情や立ち振る舞いを、まるで“舞台の伏線”を読むかのように見つめていました。言葉だけじゃなく、ほんの一瞬の目線の揺れが、真実を語る気がしてならないのです。

投票・会議のロジックと展開

・誰が誰を疑い、誰が擁護したか。毎回の票の動きには“人間関係の変化”が見える。

・会話の順序や反応の早さは、グノーシアと疑われたくない者ほど慎重になる傾向がある。

・「予想と違う投票」には裏がある──次回も、票の流れをメモしておくのが鍵。

視聴中、私は投票表を手元で再現していました。「なぜこの人に票が?」という疑問の積み重ねが、この作品の面白さ。真実は“数字”にも宿るのだと実感しました。

“記憶している”者のサイン

・ユーリ以外にも「違和感を覚えている」ようなセリフを口にする者はいないか。

・特定キャラの行動に“ためらい”や“繰り返しの記憶”を匂わせる演出がないか。

・セリフでの“既視感”を探すことで、「この世界に複数のループ観測者がいる」ことを掴める可能性がある。

「もしかして、あのキャラも気づいてる?」と感じた瞬間、私は画面に釘付けになりました。繰り返される“無意識の記憶”が誰の中にあるのか……探るのが次話の楽しみです。

まとめ:第2話で変わる運命──ループは始まりではなく転換点

『グノーシア』第2話「ループ」は、ただの繰り返しではない“変化の兆し”が現れた回でした。

ユーリが感じた違和感、セツの警告、ジナの不確かな言葉。投票結果のズレ、ラキオの“知りすぎた”態度。それらは全て、物語が“別の軌道”へと進み始めたことを示すサインだったのです。

ループする物語は、時に閉塞感を生みます。ですが、『グノーシア』はそのループの中に“選択”と“意志”を宿らせました。ユーリの視点を通して、私たち視聴者もまた「次はどうなるのか」「誰が本当なのか」と問い続ける存在に変わっていきます。

運命とは、選び取るものではなく、“選び続けること”でしか形を成しません。

この第2話は、まさに「変わる運命」を予感させる第一歩でした。そして、その変化を感じ取れた者だけが、次なる真実に触れられるのかもしれません。

この物語は、たったひとつの“違和感”が世界を変えることを教えてくれます。私もまた、ユーリのように「同じようで違う毎日」の中で、選び続ける覚悟を持ちたい──そう思わせてくれる回でした。

参考情報:

本記事はアニメ公式情報および公認メディアの一次情報をもとに構成しています。記載内容は執筆時点の情報に基づきます。

ライター:神埼 葉(かんざき よう)

「物語の中に宿る“ほんとうの気持ち”」を探し続けています。

コメント