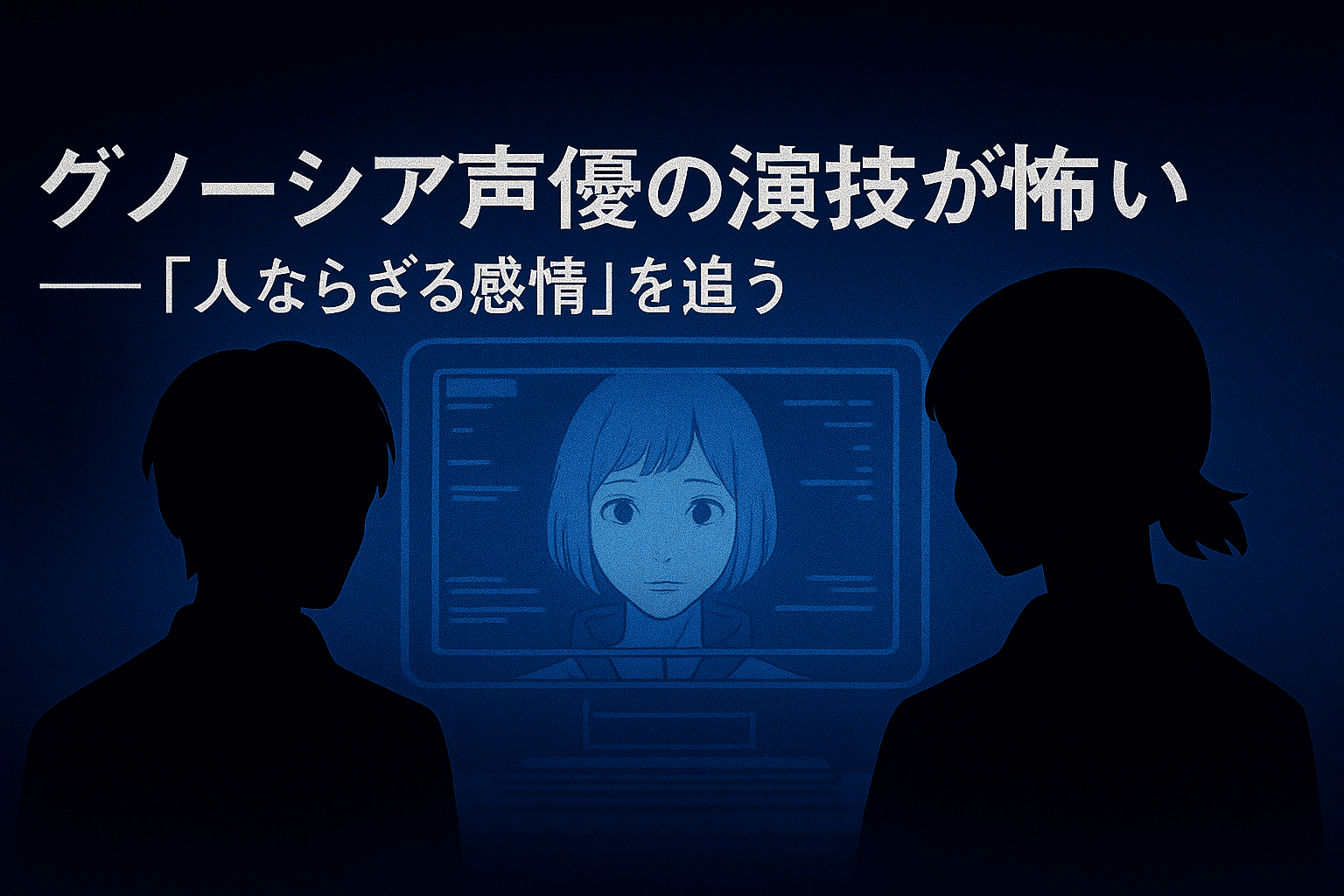

あなたは“このキャラクター、人間じゃないかも”と感じたことがありますか?

アニメ『グノーシア』には、視聴者の深層心理をじわじわと侵食する「声」があります。それは叫びでも泣き声でもない──何気ない一言の中に、“なにかおかしい”という違和感を忍ばせた演技です。

この記事では、アニメ版『グノーシア』に登場する声優陣の演技を通して、「人ならざる感情」とは何かを探っていきます。単なるキャスト紹介ではなく、それぞれの演技がいかにして“異質な感情”を構築しているかを、キャラクター別に徹底的に考察していきます。

グノーシア声優一覧と演技の基本情報

主要キャストと役柄まとめ

アニメ『グノーシア』は、SF×ループ×正体隠匿という独特の設定を背景に、16人のキャラクターが“誰が人間で、誰がグノーシア(人に擬態した存在)か”を議論で見抜いていく物語です。

登場人物の多くが「何かを隠している」ため、声優陣には“演じすぎない演技”が求められます。特に、キャラクターのセリフが直接的でない分、声色や抑揚、沈黙にこそ真意が宿っているのです。

声優陣の演技傾向と配役の妙

- ユーリ:安済知佳(透明感+静かな決意)

- セツ:長谷川育美(理性と情感のギリギリ)

- SQ:鬼頭明里(明るさの裏の怖さ)

- ラキオ:七海ひろき(宝塚的知性と距離感)

- ジナ:瀬戸麻沙美(声を発さない静謐)

- しげみち:関智一(ギャグと不気味さの境界)

- ステラ:早見沙織(穏やかで中立的な観察者)

- 夕里子:悠木碧(知性と無機質の共存)

- コメット:佐倉綾音(直感と無垢の曖昧さ)

- シピ:中村悠一(理性的な不安)

- ジョナス:津田健次郎(声が“語る”存在)

- オトメ:花澤香菜(模倣された優しさ)

- レムナン:大塚剛央(存在の気配)

- 沙明:江口拓也(演技するような感情)

「人間らしさ」と「不気味さ」の設計意図

グノーシアに登場する声優たちは、“普通の感情”をあえて排除した演技を求められています。それは、キャラクターが“本当に人間なのか?”という疑念を生むための設計です。

そして、その違和感こそが『グノーシア』の世界を深く、強く印象づける鍵になっているのです。

ユーリ~ジナ:感情の輪郭が曖昧な声

ユーリ(安済知佳)|迷いと覚醒の中間トーン

記憶を失った状態で物語を始めるユーリ。安済知佳さんは、迷いを含んだ“無垢な声”で視聴者の共感を誘いながら、回を追うごとに“真実を知る存在”へと変化させていきます。

特に「えっと……私、どうすればいいの?」という言葉の震えには、ただの戸惑いではなく“この世界そのものへの不信”が宿っています。

決して強くはない、でも確かにそこにいる──そんな声が、“人ならざる”存在の序章として響くのです。

セツ(長谷川育美)|冷静の中に揺れる理性の声

セツは軍人としての自制心と、プレイヤー(ユーリ)への思いやりを併せ持つキャラクター。長谷川育美さんは、そんな相反する性質を“声の中の理性と母性”という形で表現しています。

「僕は、君の判断を信じたいと思ってる」──その言葉の奥にあるのは信頼ではなく“自己否定を恐れる意思”。

完璧な論理性の裏にある脆さこそ、セツの“人間以上で人間未満”な感情の証なのです。

SQ(鬼頭明里)|明るさの仮面に潜む空白

SQは、誰にでもフレンドリーで軽薄な印象のキャラ。しかし鬼頭明里さんは、その明るさを“本当の感情ではない”と感じさせるトーンで演じています。

「やっほ~♪ みんな元気~?」と笑っているようで、声の底には“笑っていない目”の静けさがある。

その軽さが、逆に“恐ろしくなる”演技。まるで笑顔を真似するだけの存在のように。

ラキオ(七海ひろき)|論理的な語りの奥の孤独

冷静で理屈っぽいラキオの声には、“信じたくない真実をあえて語る”ような潔さがあります。七海ひろきさんの知的で芯の通った声は、彼の「人間を見下しているようで、自分も信じられない」二面性を支えています。

「感情論で真実は語れない」──そう言い切る時の声は、“自分の感情から目を逸らす”ための仮面。

論理の奥に潜む孤独。それがラキオの人間性を裏返して見せるのです。

ジナ(瀬戸麻沙美)|静けさに隠れた“在ってはならない感情”

感情をあまり表に出さず、ほとんど喋らないジナ。しかし瀬戸麻沙美さんの演技は、その“喋らなさ”の中に濃密な感情の気配を含ませます。

「……違う」たった一言に込められる、“自己を否定されることへの恐れ”。

声が語るのではなく、“語らないことが語る”。この矛盾が、ジナの声に“人ならざる感情”をにじませるのです。

しげみち~夕里子:明るさと冷静さの異物感

しげみち(関智一)|笑い声に混ざる寂しさ

ギャグキャラとして場を和ませるしげみち。しかし関智一さんは、その明るさの中に“不自然なズレ”を巧みに忍ばせています。

「オレっち、宇宙から来たんスよ〜」というセリフが、ただの冗談ではなく“冗談に頼らないと存在できない痛み”を表しているかのよう。

笑っているのに、どこか悲しい。その“笑いと孤独の揺らぎ”こそ、しげみちの“人ならざる感情”を最も強く印象づける要素です。

ステラ(早見沙織)|優しさの奥に宿る観察者のまなざし

穏やかで柔らかなステラの声。早見沙織さんの演技は、一見して“優しさ”に満ちていますが、耳を澄ますとそこには“異様な冷静さ”が見えてきます。

「……そうですね、それが一番かもしれません」と語るトーンに、心の動きが感じられない瞬間──まるで「見ているだけの存在」のように。

その静かな演技が、“人間らしい感情”の模倣ではないか? という不気味さを生むのです。

夕里子(悠木碧)|知性に覆われた非人間的な圧

夕里子は、誰よりも真理に近い立場にあるキャラクター。悠木碧さんの演技は、少女らしい高音と“何かをすべて見透かしている”ような低温の知性が共存しており、非常に不思議な存在感を放ちます。

「あなたにはまだ、わからないでしょうね」という冷たい断言に、敵意ではなく“感情の不在”が漂う。

それはまるで、「この世界の外側から来た者」が“人間という存在”を研究しているような感覚を覚えさせます。

コメット~沙明:声で浮かび上がる“違和感”の正体

コメット(佐倉綾音)|無垢と直感が混ざる空洞のような声

直感型で、他者の嘘を“感じ取ってしまう”コメット。佐倉綾音さんは、無邪気で飄々とした声の奥に、“意識のズレ”のような空洞感を含ませています。

「この人、嘘ついてる」──そのセリフはまるで“感情のないAI”が判断を告げるように淡々としていて、人間的な怒りや困惑を一切含まない。

純粋であるはずの声が、逆に“何かが欠けている”と感じさせる。それがコメットの異質さの源です。

シピ(中村悠一)|感情を超えた落ち着きの恐怖

どんな場面でも冷静沈着なシピ。中村悠一さんの声は理性的で落ち着いていますが、それがかえって“不自然”に響く場面があります。

「そうか、それが君の判断か……」と諭すようなトーンに、感情の揺れが一切ない。

冷静すぎるがゆえに、“この人は本当に感情を持っているのか?”という疑念がわいてくる──シピの演技が怖いのは、まさにその一点にあります。

ジョナス(津田健次郎)|語り部のような存在の重み

場の空気を支配するジョナス。津田健次郎さんの低く重い声は説得力がありつつも、“何かを知っている者”の不気味さを含んでいます。

「これは、運命なのだよ」──その語りには、予言者や神のような視点が宿っていて、他のキャラクターと“次元の違う存在”に聞こえてしまう。

演技の中に込められた“語りすぎない力”が、声の奥に「この人は誰なのか」という不安を残します。

オトメ(花澤香菜)|優しさの仮面に隠された模倣の痕跡

優しさの象徴のような存在、オトメ。花澤香菜さんの柔らかい声は、聞く者に安心感を与える一方で、あまりにも“理想的すぎる”ことで、逆に不気味さを感じさせます。

「みなさんのために尽くしたいんです」──その善意の言葉が、どこか“プログラムされた献身”に聞こえる。

感情のように見せかけた“感情の模倣”。それがオトメの声に潜む違和感の正体です。

レムナン(大塚剛央)|沈黙が語る“いないはずの感情”

おとなしく、目立たないレムナン。大塚剛央さんの声は控えめでありながら、言葉の合間に“なにかを堪えている”ような圧力を感じさせます。

「……ぼく、間違ってたのかな」──その声に込められる、“心の声を封じ込めた静けさ”が、逆に強烈な印象を残します。

話すよりも“話さない”ことで感情を表現する。そんな演技が、“人ならざる感情”を最も静かに伝えてきます。

沙明(江口拓也)|激情を装うプログラムのような演技

感情を激しく表現する沙明。しかし江口拓也さんの演技には、「感情的すぎて不自然」という奇妙なバランスがあります。

「信じてくれよ、俺は違うって!」という叫びが、“生の感情”というより“再現された叫び”に聞こえる。

感情豊かに見える声の中に、どこか“熱のない不安定さ”を忍ばせる。そのズレが、沙明の“人ならざる怖さ”を際立たせています。

“人ならざる感情”とは何か──グノーシア声優陣が創る存在の境界

演技で描かれる“不気味の谷”

人のようで、人ではない。感情があるようで、どこかズレている。──この“微妙な違和感”こそが、グノーシアという作品における最大の演出テーマです。

声優たちは、完全に感情を表現しきらないことで、“リアルすぎる違和感=不気味の谷”を意図的に作り出しています。それは、「機械でも人間でもない何か」が人間を真似ているような怖さです。

共感ではなく“異質さ”で惹きつける力

多くの作品では、声優の演技は“共感”を目的とします。キャラの苦しみ、喜び、成長を声で届ける。

しかしグノーシアでは逆です。演技が“共感させない”ことで、キャラクターの“正体不明性”を強調しています。

だからこそ、声を聞いて「なんとなく怖い」「気味が悪い」と感じたとき、それは演技が成功している証拠なのです。

声によって問いかけられる「これは人間なのか?」

本作の本質的な問いは「誰がグノーシアか」ではなく、「人間とは何か」です。

感情を持ち、嘘をつき、他者を守り、誰かを排除する──そのすべてを“声”で伝えながら、「これは本当に人間の感情なのか?」という問いを視聴者に投げかけてくる。

声優陣の卓越した演技によって、視聴者は“人と人でないものの境界”を、直感的に感じ取ってしまうのです。

グノーシア声優の演技が怖い理由──“人ならざる感情”が視聴者に残す余韻

静けさ、優しさ、無邪気さ──それが一番怖い

叫びや涙よりも、ふとした「普通の声」が一番怖い。──それが、グノーシアの声優演技が心に残る理由です。

あまりにも自然で、あまりにも穏やかな言葉の中に、私たちは“何かおかしい”という違和感を覚えます。それは、人のふりをしている“何か”から放たれた、誰かの声──。

その怖さは、ホラーではなく「自分自身の感情がわからなくなる怖さ」にも似ているのです。

キャストの技量が世界観を支える

本作は「誰がグノーシアか?」を見抜く物語であると同時に、「人とは何か?」を問う物語でもあります。

その問いを、“声”だけで成立させるために、声優陣はあえて“感情を出さない”“演じすぎない”という極限のバランスを貫いています。

聞けば聞くほど、彼らの声は「人間の声」にも聞こえるし、「人間の模倣」にも聞こえてくる。その曖昧さが、物語に深い陰影を与えています。

この演技を知ったうえで、もう一度観ると──

ここまで読み進めてくれたあなたなら、きっとこう思うはずです。

──この演技を知ってから、もう一度グノーシアを観てみたら、きっと違う印象を受けるんじゃないか。

そうです。彼らの声を、今度は“人間かグノーシアか”という視点で聴いてみてください。

あなたの中にある“人ならざる感情”のアンテナが、きっと何かに反応するはずです。

そしてそれは、あなた自身の感情のあり方を問い直す体験になるかもしれません。

よくある質問

Q. アニメ版『グノーシア』は原作と同じ声優ですか?

A. 基本的には原作ゲーム版の声優が多く続投していますが、アニメオリジナルの演出に合わせて演技のトーンに微調整が加えられています。

Q. 声優の演技はゲームとアニメでどう違うの?

A. ゲームでは主にテキストと短いボイスが中心でしたが、アニメでは「感情の変化」や「人間の不安定さ」を長台詞や演技の“間”で表現する必要があります。そのため、より深い感情表現や緊張感のコントロールが求められました。

参考情報・出典

※情報はすべて2025年11月時点での公開内容に基づいています。

ライター:神埼 葉(かんざき よう)

「物語の中に宿る“ほんとうの気持ち”」を探し続けています。

コメント