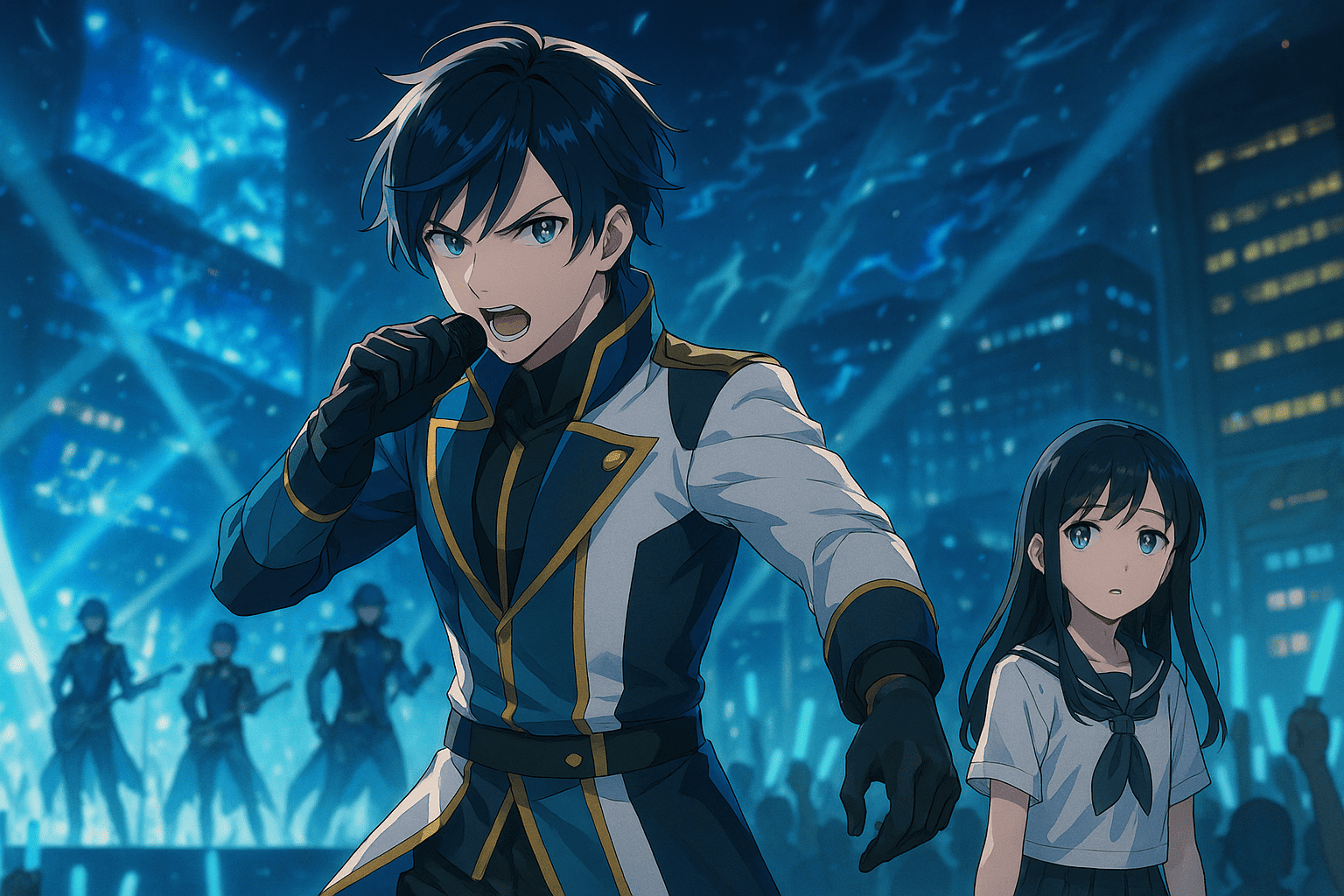

青森の冷たい風を背に、南 響也(キョウヤ)は上京した。憧れの「SI‑VIS」のステージをこの目で見たいと願い、渋谷の街に足を踏み入れた。

そこで出会ったのは、謎の少女・凪。そして、世界の均衡を揺るがす“ミラージュ”という災害が、彼の日常を一瞬で断ち切る――。

この瞬間から、キョウヤの世界は「観る側」から「巻き込まれる側」へと反転していく。夢のようだったステージは、一転して戦場に。響いたメロディは、希望の音であると同時に、現実を切り裂く剣でもあった。

『SI‑VIS 第1話考察:音楽と英雄が交錯する“蜃気楼の街”の真実』では、あらすじを追いながら、その裏側に潜む「音楽」「ヒーロー」「災害」という三つのテーマを丁寧に掘り下げます。

この記事を読むとわかること

- 「音楽=ヒーロー」という世界観の本質

- 第1話に隠された“ミラージュ”の正体と意味

- 憧れから覚悟へ──キョウヤの心の軌跡

「SI‑VIS」という存在:音楽ユニットからヒーローへ

ユニット「SI‑VIS」の構造と意味

「SI‑VIS」は、本作において単なる音楽ユニットではない。彼らは観客を熱狂させるアーティストであると同時に、災害“ミラージュ”と戦う“ヒーロー”としての側面を持っている。

第1話では、表向きは新曲のプロモーションとして行われた渋谷でのライブが、実は“ミラージュ”への迎撃行動であることが暗示されていた。

この「二重の顔」は、作品全体に通底するモチーフだ。芸能と戦闘、日常と非日常。その狭間で揺れるキャラクターたちの姿が、観る者の胸を打つ。

「ステージの下には何があるのか?」という問いは、ただのキャッチコピーではない。彼らの表情の裏に隠された覚悟や傷跡が、1話から確かな重みを持って描かれていた。

ライブ=戦いという世界観の示唆

観客の「感情」や「熱狂」が、ヒーローたちの力の源になる――この設定は、第1話で早くも示唆されている。つまり、ステージは戦場であり、ファンの歓声は武器なのだ。

この構造は、リアルな音楽ライブが持つ“エネルギーの交換”に非常に近い。アーティストと観客の間に生まれる熱は、時として奇跡を起こす。それをSF的に再解釈したのが本作『SI‑VIS』と言える。

なにより印象的だったのは、ライブが始まった瞬間の空気の変化だ。照明、音響、そしてメンバーの動き。それらが戦闘態勢へと切り替わっていく瞬間、観る側も思わず息を飲んだ。

この“空気の圧”は、まさに現実のライブハウスで味わうあの緊張感に近い。そして、だからこそ視聴者は、この世界に“自分がいる”ような錯覚さえ覚えるのだ。

音楽が“力”になるとき:劇中歌「MELODEA」の役割

劇中歌「MELODEA」は、第1話のライブシーンで使用される。この曲が発動すると同時に、災害“ミラージュ”が消えていく描写は、音楽が現実世界に干渉していることを明確に示している。

つまり「MELODEA」は、戦闘における“必殺技”であり、“祈り”でもある。その旋律は、世界を救うための合図であり、キャラクターたちが覚悟を決めた証なのだ。

特筆すべきは、楽曲のアレンジと演出が、登場人物たちの「内面」とリンクしている点だ。歌詞の一節ひとつひとつが、彼らの痛みや希望と重なり、単なるBGMでは終わらない深さを生んでいる。

作詞作曲を手がけたのはアニメ音楽界でも評価の高い梶浦由記氏であり、作品世界と深く結びついた音作りがなされている(出典:リスアニ!ニュース)。まるで音がキャラクターの“第二の声”になっているかのような感覚を与えてくれる。

第1話「蜃気楼(ミラージュ)の街」あらすじとキーポイント

上京と遭遇:キョウヤの出発点

第1話は、主人公・南 響也(キョウヤ)の上京シーンから始まる。青森から渋谷へ。彼にとって“SI‑VIS”は憧れそのものだった。

親戚であるYOSUKEがリーダーを務めるユニットが、新曲「MELODEA」の発表を兼ねたストリートライブを行うと知り、足を運んだのがすべての始まりだった。

地方から上京した少年が、憧れに触れようとする――この王道の展開が、視聴者の感情をスッと物語に引き込んでいく。

青森の空気を胸に抱えたまま、渋谷の雑踏に足を踏み入れたキョウヤ。目まぐるしく変わる広告、音の洪水、人波。そのひとつひとつが彼の“世界の境界”を塗り替えていく。

そんな中、彼の視線の先に映ったのは、スクリーン越しに歌うYOSUKEの姿。だが、その輝きに酔いしれる間もなく、非日常は静かに忍び寄っていた。

渋谷・プロモーションと“ミラージュ”の発生

人々が行き交う渋谷のスクランブル交差点。そこに突如として現れた“ミラージュ”と呼ばれる災害は、物語の空気を一変させる。

人々が“何かを忘れてしまう”現象として描かれるミラージュは、現実そのものを揺さぶる存在だ。記憶・認識・存在が揺らぎ、街が歪む。

ライブ中のYOSUKEが咄嗟に切り替え、音楽を響かせることで災害を中和する。その瞬間、キョウヤは初めて、憧れの背中の“もう一つの顔”を目撃する。

「アイドルは人を笑顔にする存在だと思ってた」――キョウヤの内なる声が聞こえてきそうな場面だ。だがYOSUKEは、笑顔の裏で“何か”と戦っていた。

舞台装置の光、サイリウムのきらめき、観客の歓声。それらが一瞬で静寂に変わる演出が、現実と幻の狭間――まさに“蜃気楼”のような不安定さを印象づけてくる。

謎の少女・凪の登場と暗示されるもの

渋谷でキョウヤが出会った少女・凪。彼女の存在は、物語に不穏な気配と未来への伏線をもたらす。

彼女は「あなたは見えるんだ」と呟き、ミラージュ発生の直前に何かを察知していたように描かれる。

視聴者にとっても、この凪の“超常的な感知能力”は大きな謎だが、第1話では多くを語られない。それがかえって、次回への強い引力となっている。

彼女の瞳には、恐れよりもどこか“懐かしさ”があった。まるで、キョウヤの未来をすでに知っているかのように。ふたりの間に流れる時間が、ほんの数秒でありながら非常に濃密だったのが印象的だ。

この出会いが偶然なのか、運命なのか――それはまだわからない。ただ、キョウヤの“目に映ったもの”を信じたい、そう思わせてくれる出会いだった。

テーマ考察:災害“ミラージュ”が象徴するもの

“蜃気楼”という言葉の持つ二重性

「ミラージュ(蜃気楼)」とは、実在するものが歪んで見える現象――存在しないものが、存在するように映る。第1話で描かれた“ミラージュ”も、現実の風景が歪み、人々の記憶が曖昧になるという異常な現象だった。

これは、視覚的・心理的な“揺らぎ”を象徴していると言える。現代の社会や若者の不安、あるいは「真実を見失う世界」とも重ねることができる。

その意味で、“ミラージュ”はただの災害ではなく、「現代社会の不確かさ」を可視化した装置として機能している。

スマホ越しの現実、AI生成の言葉、匿名の声、炎上する音楽番組…。現代に生きる私たちの多くが「何が本物で、何が幻か分からない世界」で生きている。

ミラージュは、その漠然とした不安を、アニメの中に“かたち”として出現させた象徴だとすれば、これは単なるSFファンタジーではなく、私たち自身への問いかけでもある。

観客=エネルギー、音楽=変換、戦場=ステージ

“ミラージュ”に対抗する手段が、音楽であるという設定。しかもそれは単に「音を鳴らす」だけではなく、観客の熱量や感情をエネルギーとして変換するというシステムに基づいている。

これは、現実のライブにおける「双方向性」の再解釈でもある。アーティストと観客が作る空間が、現実を変えるほどの力を持つ――そう描くことで、本作は「エンタメの力」を物語の中核に据えている。

YOSUKEが放った旋律は、音であり、剣であり、盾でもある。だが、その力は彼一人の力ではない。観客の「想い」が集まり、共鳴したときにのみ発動する。

この“共鳴”の構図は、単なるバトル物語を超えて、「人は人とつながることで、初めて世界を動かす力を持つのだ」という、どこか祈りにも似たメッセージを感じさせる。

ヒーローとしての代償と「記憶から消える」という謎

第1話でYOSUKEが“ミラージュ”と対峙した後、一部の人々から彼の存在に関する記憶が薄れている描写があった。

ヒーローとして戦う代償として、何か大切なものを失っているのではないか。これは単なる“災害除去”の話ではなく、「代償を背負う英雄」の姿でもある。

この設定は、都市伝説的でありながら、非常に人間的だ。誰かの記憶から忘れられても、それでも誰かを守るために戦う。光が当たらなくても、音が届かなくても、それでもステージに立ち続ける。

それはまるで、誰にも気づかれない努力を続ける現実の表現者、クリエイター、介護者、教育者――そんな“匿名の英雄たち”への静かなオマージュにも思える。

「記憶に残るヒーローではなく、記憶に残らなくても戦うヒーロー」。その美学が、本作の“影の主題”として第1話から強く滲み出ている。

キャラクターと感情:憧れ・混乱・覚悟

キョウヤという「普通の少年」の視点から

物語の中心に立つのは、特別な力を持たない、普通の高校生・キョウヤだ。彼の視点は、私たち視聴者の視点そのものでもある。

第1話で描かれた彼の感情は、まさに“憧れ→混乱→目覚め”の連続だった。音楽に心を動かされ、未知の災害に巻き込まれ、そして初めて「本物のSI‑VIS」の姿を見た。

彼の“リアル”な反応があるからこそ、ファンタジックな世界観にも地に足がつき、物語が等身大のものとして胸に迫ってくる。

印象的だったのは、ライブを目の前にしたときのキョウヤの表情。憧れの人物を初めて“肉眼で”見るという高揚と、ライブ会場の熱狂に少し飲まれそうになる戸惑い。そのどちらもがリアルに描かれていた。

そして“ミラージュ”の出現。周囲が騒然とする中、キョウヤはただ立ち尽くす。だが、YOSUKEたちは何の迷いもなくステージに立ち、音を放った。その瞬間、彼の中で何かが決定的に変わったのだ。

YOSUKE/セイレーン/μらメンバーの提示

第1話ではSI‑VISの主要メンバーが顔見せ程度に登場するが、それぞれが異なる「音楽スタイル」と「ヒーローとしての個性」を持っていることが伺える。

YOSUKEはカリスマ性と責任感の象徴。セイレーンは内に秘めた激情、μは知性と理性を軸に行動するタイプとして描かれている。

短い登場ながらも、その動きや表情、そして“音”に込められた演出が、彼らのキャラクター性を雄弁に物語っていた。

YOSUKEの言葉少なな振る舞い、セイレーンの観客を挑発するような眼差し、μの整った所作と、少し距離を置くような立ち位置。それぞれのキャラ性は、音楽スタイルと見事にリンクしている。

ここに「表現者」としてのリアルがある。ライブ中の動きひとつで、キャラの信念や精神性が伝わってくる。視聴者は言葉ではなく、“ステージの空気”で彼らを理解するのだ。

読者・視聴者の共感点と心の揺れ

本作の魅力のひとつは、キャラクターたちが抱える「二面性」だ。アイドルとしての華やかさと、ヒーローとしての孤独や葛藤。その狭間で揺れる彼らに、視聴者は共感を抱かずにはいられない。

とくに、観客の前では笑顔を絶やさずとも、災害の中では必死に耐えている姿は、どこか現実のエンターテイナーとも重なる。

「誰にも見えないところで誰かを守っている」――それは、現実世界の裏方、医療従事者、育児をする親など、あらゆる人に重なる構図だ。

このアニメが描く“ヒーロー像”は、ただ強くて華やかなだけじゃない。痛みを知り、それでもステージに立つ覚悟を持つ者のことを、私たちはヒーローと呼ぶのだと、静かに教えてくれている。

今後への期待:第1話が提示した伏線と問い

「音楽で世界を救う」構図の拡張

第1話は、音楽が“世界を守る力”になり得ることを視覚的・音響的に見せつけた。だが、それはまだ“始まりの音”にすぎない。

今後、SI‑VISの他メンバーや、敵対勢力、ミラージュの正体などが明かされる中で、この構図がどのように変化していくのか注目だ。

音楽とは癒しなのか、攻撃なのか。それとも、もっと深い「対話の手段」なのか。作品が何を“救い”と定義するのかによって、物語の意味合いは大きく変わってくる。

人はなぜ音楽を奏でるのか。誰かのために歌うとき、その“誰か”はいつも明確なのか。作品は、そんな根源的な問いすら浮かび上がらせてくる。

この先、音楽という表現が、ただの“力”として使われるのか、それとも“想い”として昇華されるのか。視聴者自身が「音楽とは何か」に向き合う時間にもなるだろう。

二面性のアイデンティティ:アーティスト vs ヒーロー

SI‑VISの面々は、人々の前では輝くアーティストでありながら、裏では命がけのヒーローという顔を持っている。この二面性は、今後のキャラクタードラマの軸になっていくだろう。

とくにキョウヤがその世界に足を踏み入れたことで、“ただ憧れる側”から“選ばれる側”への変化が始まっている。

視聴者としても、自分の中の“本当の自分”と向き合うような感覚を得られるはずだ。

「人からどう見られるか」と「自分が何をしたいか」。その狭間で揺れる若者たちの葛藤は、今を生きる10代・20代のリアルそのものだ。

そしてそれは、ステージの光を浴びる誰かの話ではなく、日々の小さな選択に悩む私たち自身の物語でもある。

“ミラージュ”の正体、そして舞台が示す未来

“ミラージュ”とは何なのか? なぜ記憶や現実を揺るがす力を持つのか?

その正体が明かされるにつれて、作品全体のジャンル的輪郭も明確になっていくはずだ。現時点ではSF要素が濃いが、哲学的・心理的要素も孕んでいる可能性がある。

さらに、音楽と災害が交差する世界において、“演じること”と“戦うこと”の境界線がどう変化するのか――それこそが、このアニメの“未来”の鍵を握っている。

果たして、この世界にとって「救い」とは何か? “忘れられるヒーロー”が存在し続ける意味とは?

それは、誰にも届かないような音であっても、それを信じて歌い続けることが“生きること”と同義だと、教えてくれるかもしれない。

「SI‑VIS 第1話考察:音楽と英雄が交錯する“蜃気楼の街”の真実」まとめ

第1話「蜃気楼の街」は、単なる作品紹介の枠を越えた“物語の胎動”を感じさせる30分だった。

音楽ユニットとしての輝きと、ヒーローとしての影。それを一つのステージで融合させる「SI‑VIS」の在り方は、ただのフィクションとは思えないリアリティを持って私たちの心に迫る。

キョウヤという視点を通して描かれる、“夢の向こう側にある現実”。憧れが剥がれ落ちた後に残るのは、想像よりもずっと重い「責任」や「痛み」だった。

だが、それでも彼は立ち止まらない。ステージに立つ者たちの背中にある“覚悟”を見たからこそ、自分の中に灯ったものを見失わないために。

そして、私たちもまた、この物語に触れながら問いかけられている――「あなたにとって、“音”とは何ですか?」と。

響け、その一音。

これは、“聴く”物語ではない。

“共鳴する”物語なのだ。

第1話の世界観をさらに掘り下げるなら:

よくある質問(FAQ)

- Q.「ミラージュ」とは何ですか?

A. 記憶や現実を歪ませる災害であり、物語の主軸となる存在。物理的な災害というよりは、「情報」や「感情」に干渉する現象と捉えると理解が深まります。 - Q. SI‑VISのメンバーは全員ヒーローなんですか?

A. 表向きはアーティストとして活動していますが、災害“ミラージュ”が発生した際に「変奏(変身)」し、ヒーローとして世界を守る役割を担っています。 - Q.劇中歌「MELODEA」はどこで聴けますか?

A. 公式サイトやYouTubeでリリックビデオが公開中です。また、各種配信サイトでも随時リリース予定です。

この記事のまとめ

- 「音」で戦う世界とヒーローたちの正体

- ミラージュ=現代の不確かさの象徴

- キョウヤの“憧れ”が“覚悟”に変わる瞬間

- 音楽と感情が“武器”になる構造の意味

- 第1話が静かに仕掛けた伏線と問い

情報ソース・参考リンク

※本記事は2025年10月放送時点の情報をもとに執筆しています。放送後の追加情報や設定変更がある場合もございますので、最新情報は必ず公式サイトやSNSをご確認ください。

ライター:神埼 葉(かんざき よう)

「物語の中に宿る“ほんとうの気持ち”」を探し続けています。

コメント