「Si vis pacem, para bellum」――。

その言葉は、どこか冷たく、しかし確かな重みをもって、画面越しに私たちの胸へと突き刺さる。

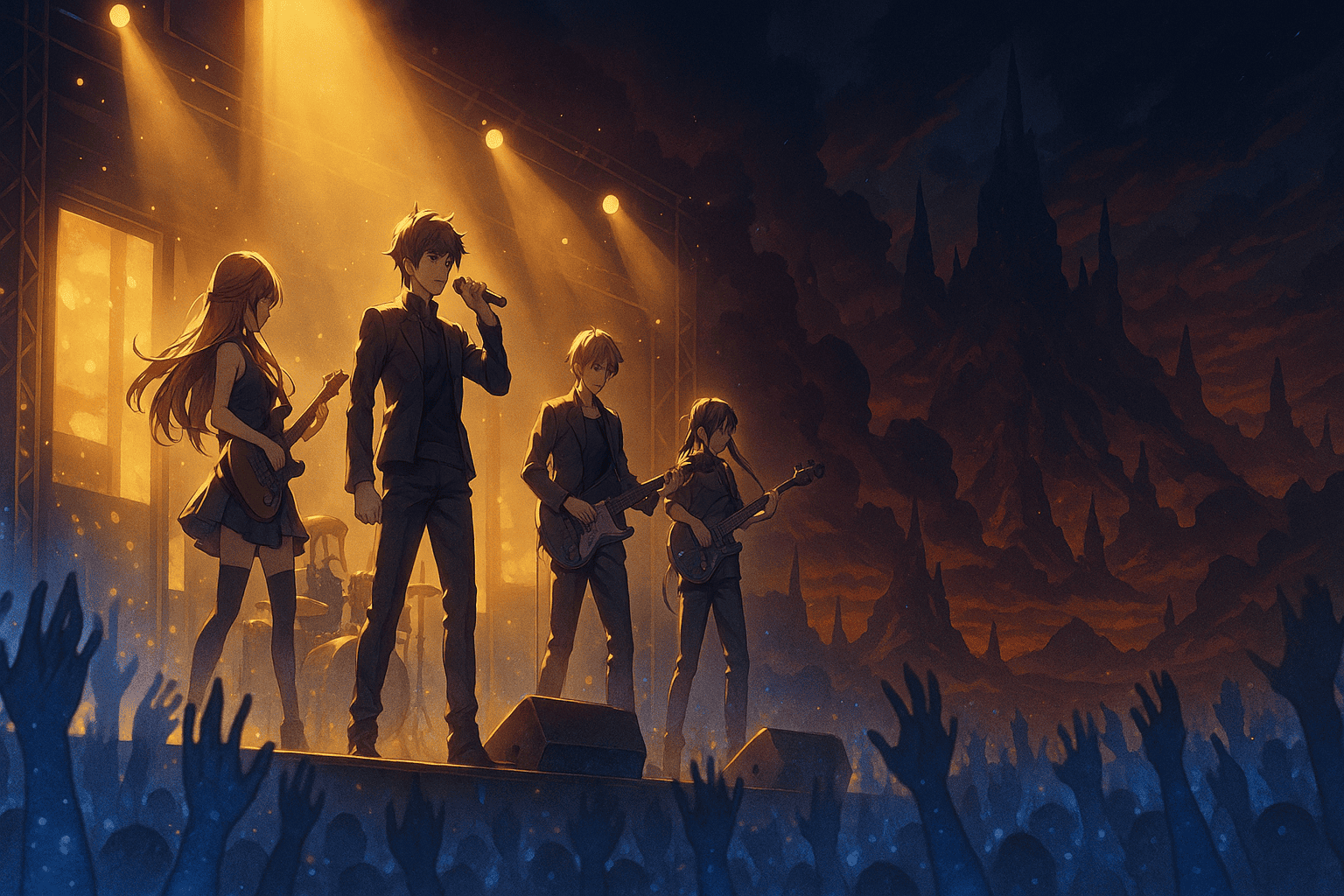

アニメ『SI-VIS』のある場面、少年ユニットのリーダー・ハルトが、ライブ後の楽屋でつぶやいたセリフ。

「平和を望むなら、戦に備えよ……。なんて皮肉だよな。今夜の拍手が、明日の戦いのエネルギーになるなんて」

観客の笑顔、光の演出、祝福の音――すべてが「戦うための装置」だったとしたら?

この記事では、ラテン語「Si vis pacem, para bellum」を手がかりに、アニメ『SI-VIS』が描く深層テーマを掘り下げていきます。

“平和”を描く作品でありながら、なぜ“戦い”が必要なのか――その静かな葛藤を、私たちはどこまで受け止められるでしょうか。

この記事を読むとわかること

- ラテン語「Si vis pacem, para bellum」の本質

- アニメ『SI‑VIS』に込められた静かな覚悟

- 平和と戦いが交差する深層テーマの読み解き

ラテン語「Si vis pacem, para bellum」の意味と起源

「平和を望むなら、戦に備えよ」とは?

「Si vis pacem, para bellum」。このラテン語の意味を知ったとき、多くの人は戸惑いを覚えるのではないでしょうか。

「戦い」を否定し、平和を望む心こそ尊い――そんな価値観を持つ私たちにとって、「戦いの準備が平和を守る」という思想は、あまりにも逆説的で、危うく聞こえます。

しかし、だからこそ『SI-VIS』という作品はこの言葉を選んだのかもしれません。

平和とは、単なる理想ではなく、“維持しつづける努力”であり、“代償を伴う選択”でもある。

このラテン語は、そんな苦い真実を私たちに突きつけてくるのです。

ヴィゲティウスの軍事論文が語る文脈

この格言のルーツは、4世紀ローマの軍事理論家ヴィゲティウスが著した『Epitoma rei militaris』にまでさかのぼります。

彼は軍備の重要性を説く中で、「誰よりも平和を望む者こそ、備えを怠ってはならない」と語りました。

この視点は、時代を超えて、冷戦期の核抑止論や現代の安全保障理論にまで受け継がれています。

戦争を避けるために“戦える姿勢”を示す──それは矛盾に満ちた戦略でありながら、現実世界では広く採用されているアプローチです。

『SI-VIS』の物語がこの思想を背負っていることは、決して偶然ではないでしょう。

現代における“戦い”の意味──軍事・哲学・人間心理

「Si vis pacem, para bellum」は、軍事だけでなく、人間の心理や哲学にも通じる言葉です。

例えば人間関係においても、「対立を避けたいなら、自分の立場をしっかりと持っておくこと」が必要だったりします。

『SI-VIS』のキャラクターたちもまた、心の中に戦いを抱えています。

それは敵と戦う準備ではなく、信じたものを守る覚悟、自分自身の弱さと向き合う“内なる戦い”でもあるのです。

観客の前で笑顔を向けながら、その裏で苦悩し、揺れ、恐れを飲み込んで進む。

このラテン語が『SI-VIS』の核に据えられた理由は、まさにそこにあるのではないでしょうか。

アニメ『SI‑VIS』が描く“戦いと平和”のジレンマ

キャラクターたちの選択に込められた問い

『SI‑VIS』の物語は、きらびやかなステージに立つ若者たちが、実は“裏の顔”として世界を救う戦士でもあるという二重構造で展開されます。

音楽ユニット「SI-VIS」は、人々に希望と癒しを与える存在。しかし、彼らがライブをする裏には、観客から発せられるエネルギーを“変換”し、未知の脅威から世界を守るという重大な任務が隠されています。

ここで問われるのは、「平和な顔をして、戦い続ける」という矛盾をどう抱えるか、ということ。

ハルトがふと漏らす、「ステージの拍手が、戦いの火種になるなんて」という言葉には、使命と疑問、そして罪悪感が滲んでいました。

「僕たちは平和の象徴なんかじゃない。みんなに嘘をついてる。ただ、守るために隠してるだけだ」

これはヒーローの葛藤であると同時に、“平和を維持する者”としての痛みでもあるのです。

「守るために戦う」構図の再解釈

アニメ作品において「戦い」はしばしばドラマの中心に据えられますが、『SI‑VIS』の戦いには、熱血や勝利の快感といった要素はほとんどありません。

戦闘は、あくまで“責務”であり、“負荷”であり、何よりも「失いたくないものを守るための選択肢のひとつ」として描かれています。

平和を守るために嘘をつき、心を隠し、笑顔の仮面をつけてステージに立つ彼ら。

「勝てばいい」ではなく、「守るにはどうすればいいか」「何を失ってもいいか」という判断が、1話ごとに問われていく構成は、視聴者の胸に刺さります。

彼らが戦う相手は“敵”というより、“世界の不確かさ”そのものであり、だからこそ決して決着のつかない、終わらない葛藤として響いてくるのです。

静と動の対比に見る、視覚的なメッセージ

『SI‑VIS』が特異なのは、戦闘シーンの激しさと、ステージ上の「静かで感動的な時間」の対比があまりにも鮮やかな点です。

照明、演出、音響、美術、すべてが“美しい平和”を表現しているかのように感じられるライブ。

しかしその直後、彼らは変身し、廃墟の中で冷たい風に晒されながら命を賭けた戦いへと赴くのです。

この構造はまさに、「表面的な平和」と「本当の備え」の違いを視覚化したもの。

ラテン語「Si vis pacem, para bellum」が意味する、平和を維持するための“静かな覚悟”が、視覚的に強烈に表現されているのです。

深層テーマ:「準備」とは何か、「平和」とは何か

恐怖・喪失・覚悟──平和の裏に潜む感情

「戦いの準備」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは武器や作戦でしょう。

しかし、『SI‑VIS』が描く“準備”とは、もっと感情的で、もっと人間的です。

誰かを守るために、自分を傷つける覚悟をする。

笑顔の裏で、涙をこらえ、迷いながらも前に進む。

「戦えるように鍛える」のではなく、「傷つくことを恐れずに立てるようにする」――そんな感情の準備が、この作品の根底に流れています。

だからこそ、ハルトたちの姿は、ただのヒーローではなく、“感情の物語”を生きる等身大の存在として、私たちの胸に届くのです。

「戦わない」ことが最善ではない時代

この作品があえて古典的なラテン語を主題に据えているのは、現代における“理想主義の限界”を問いかけるためなのかもしれません。

戦わず、争わず、ただ信じれば平和が手に入る――そんな幻想が、今の時代には通用しない。

だからこそ、『SI‑VIS』の登場人物たちは、戦いを選びます。理想を貫くために、現実と折り合いをつけながら。

その姿は、単なるアニメのヒーローではなく、現実に生きる私たちに重なって見えるのです。

準備=希望という逆説的構造

ラテン語「Si vis pacem, para bellum」に含まれる最大の矛盾――それは「備えること=希望を持つこと」だという逆説です。

戦いの準備をするということは、戦いが起こる可能性を認めること。

同時に、それでも“守れる未来”があると信じることでもあります。

『SI‑VIS』のライブシーンは、まさにその象徴です。

「今日の拍手が、明日の戦いを支える」という構造は、戦いの裏にある“願いのエネルギー”を視覚化しているのです。

それは、「誰かが望んだ未来に、僕たちは応えたい」という静かな誓い。

その祈りこそが、『SI‑VIS』の深層テーマ――備えと希望の、静かな対話なのです。

アニメ『SI‑VIS』で浮かび上がる“人間の本質”

敵か味方か──曖昧な境界線に揺れる関係性

『SI‑VIS』の世界では、「敵」とされる存在の正体が物語を追うごとに揺らいでいきます。

序盤では明確な敵として描かれていた“影の組織”が、実はかつての守護者であったり、逆に政府の思惑が暴かれたりと、善悪の境界線は常に流動的。

この曖昧さが示すのは、「正しさ」とは一面的なものではないということ。

だからこそ、キャラクターたちは迷い、時には裏切られ、時には信じ続ける。

「敵か味方か」はラベルではなく、選び続ける意志であり、信じるという行為そのものなのです。

それは視聴者にも問いかけられます。「あなたが今“正しい”と信じているものは、本当にそうなのか?」と。

AI・兵器・自我──SFとしての構造的視点

『SI‑VIS』は一見すると青春×音楽×ヒーローアニメですが、その背後に潜むSF的な構造も見逃せません。

物語中盤で登場するAI兵器<VIRGO>との戦いは、単なるバトルではなく、「人間とは何か」「意志とは何か」を問う哲学的な問いそのもの。

VIRGOは、自らを「平和維持プログラム」と称し、人間に対してこう問いかけます。

「人間は感情に流され、対話に失敗し、戦争を繰り返す。それでも、あなたたちは“平和を望む”と言えるのか?」

この問いはまっすぐに、視聴者の胸にも突き刺さります。

人間とは、矛盾した存在です。だからこそ尊く、だからこそ“戦わずにはいられない”。

このアニメはその矛盾すら受け入れて、「人間であることの強さと弱さ」を肯定してくれるのです。

「過去を繰り返さない」選択の重み

物語終盤、主人公たちは過去に起きた「SI計画」という大規模戦争の記録を知ることになります。

そこには、誰もが平和を望みながら、誰もそれを守りきれなかった記録が残されていました。

その過ちを二度と繰り返さないために、彼らは戦う。「戦わないために、今だけは戦う」――それが、彼らの選んだ答えでした。

それは視聴者にとっても重い問いを残します。

平和とは、ただ願えば叶うものではない。選び続け、背負い続け、立ち向かい続けなければ維持できないもの。

この痛みと誓いが、物語に強い余韻を残してくれるのです。

タイトルの意味と物語のつながりを知るなら:

ラテン語「Si vis pacem, para bellum」で読み解くアニメ『SI‑VIS』の核心まとめ

ラテン語が物語に添えた静かな哲学

「Si vis pacem, para bellum」――

この短く、強く、美しい言葉が、『SI‑VIS』という作品の中心に据えられたことには、大きな意味があります。

それは、ただのキャッチコピーではなく、登場人物たちが生きる“世界の法則”であり、“感情の根幹”でもあるのです。

戦いのために準備するのではなく、平和のために備える。

その違いを、私たちは彼らの姿を通して、深く、静かに学んでいくことになります。

“平和の裏にある苦悩”を描いた作品性

『SI‑VIS』は、決して派手なアクションや劇的な展開ばかりではありません。

むしろ多くのシーンが、静かな対話、沈黙、ためらい、祈りによって構成されています。

それでもなお、心が揺れるのは、「平和」というテーマが、私たちの日常と地続きだから。

ライブを届ける彼らのように、私たちもまた、日々誰かのために“何かを守ろうとしている”。

その共鳴が、この作品に魂を宿しているのです。

私たちがいま考えるべき「備え」と「願い」

最後に、もう一度このラテン語を思い出してください。

「Si vis pacem, para bellum」――もし、あなたが本当に平和を望むのなら。

今、何をすべきでしょうか? 何を大切にし、何に向き合い、どんな備えを選ぶべきでしょうか?

『SI‑VIS』は、その答えを用意してくれません。

けれど、そっと背中を押してくれます。決して楽ではないけれど、それでも前へ進もうとする私たちに。

静かな夜の終わり、キャラクターがつぶやくあの言葉が、あなたの胸にも残ることを願って。

――「Si vis pacem, para bellum」

それは“戦い”の言葉ではなく、“願い”の言葉なのかもしれません。

この記事のまとめ

- ラテン語「Si vis pacem, para bellum」の意味と歴史

- アニメ『SI‑VIS』が描く“戦いと平和”の静かな対話

- 平和を守るという矛盾と覚悟の物語

- 備えることは恐れではなく、祈りであるという逆説

- 敵と味方の境界に立つ“人間らしさ”の肯定

- 舞台の光と影が重ねる現実のメタファー

- 「戦うこと」ではなく「守ること」への問い直し

- 静かな言葉が揺さぶる、心の深層への旅

参考・引用情報

- ThoughtCo|If You Want Peace, Prepare for War

- Crunchyroll|SI-VIS: The Sound of Heroes 放送情報

- Anitrendz|SI-VIS全2クール放送決定

- Merriam-Webster Dictionary|Si vis pacem, para bellum

※本記事は神埼 葉による考察に基づく内容を含みます。一次情報の出典は上記公式サイト・アニメ発表資料などを参照ください。

ライター:神埼 葉(かんざき よう)

「物語の中に宿る“ほんとうの気持ち”」を探し続けています。

コメント