アニメやライトノベルにおいて、“最強”を描く作品は数多い。

けれど、『嘆きの亡霊は引退したい』は、その対極に立っている。

――この物語を真に動かしているのは、剣でも魔法でもなく、想いの交錯だ。

序章:嘆きの亡霊が問いかける“強さ”と“想い”の物語

「最強」ではなく、「最弱」から始まる物語

主人公・クライ・アンドリヒは「最強」ではない。

むしろ、彼自身が“最弱”を自覚し、仲間たちに頼りながら戦う。

彼が率いる冒険者パーティ――嘆きの亡霊(ストレンジ・グリーフ)。

その名が示す通り、彼らの物語は「強さの賛歌」ではなく、「喪失の記憶」から始まる。

感情で動くパーティ、感情で読むファンタジー

嘆きの亡霊のメンバーは皆、どこか欠けている。

それでも、互いの欠落を埋め合うようにして前に進む。

そこにあるのは、効率的な戦略でも洗練された合理性でもなく、どうしようもない感情のぶつかり合いだ。

だからこそ、読者や視聴者は彼らに自分を重ねてしまう。

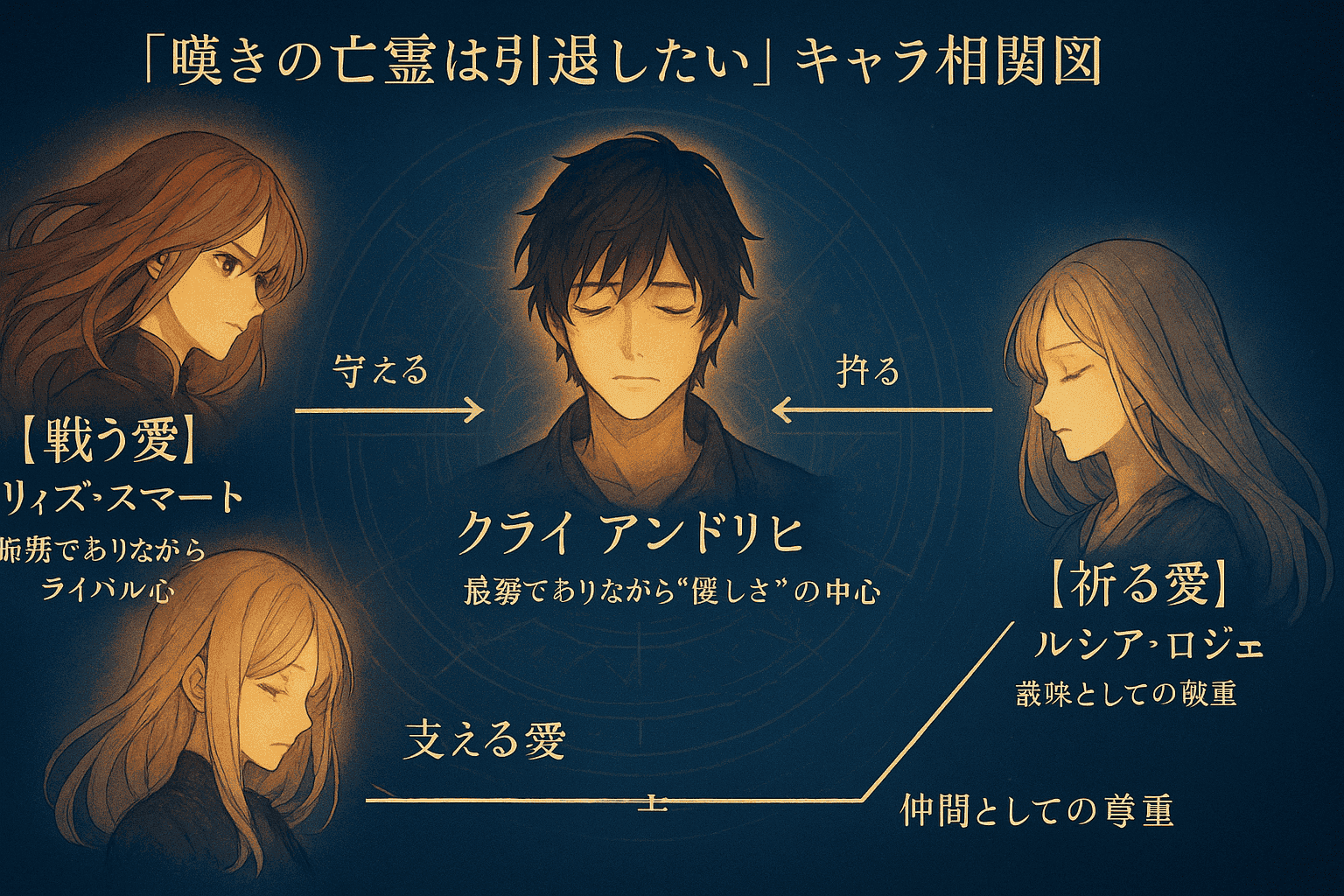

三人のヒロインが照らす、クライという“矛盾”

物語の中心にいるのは三人の女性。

リィズ・スマート、シトリー・スマート、ルシア・ロジェ。

それぞれが異なる形でクライを想い、支え、時に傷つけながらも、

彼の“引退したい”という言葉の奥にある心を見つめ続けている。

リィズは「戦う」ことで彼を守り、

シトリーは「支える」ことで彼の側に立ち、

ルシアは「祈る」ことで彼を見送る。

三人の視線が交わる瞬間、物語は静かに震え始める。

そして、彼女たちの“想いの線”が交錯するその中心に、

クライという“矛盾した優しさ”が存在している。

第1章:リィズ・スマート ― 戦場に咲く影の花

絶影のリィズ、その強さの根源

彼女の名前はリィズ・スマート。

嘆きの亡霊の中でも最前線を担う、敏捷なる戦士。

“絶影(ぜつえい)”の二つ名は、敵が振り返る間もなく倒れるほどの速さに由来する。

だが、そのスピードは彼女の“心の焦り”でもある。

何かを守りたくて、何かを失いたくなくて、

いつも誰よりも早く戦場へ駆け出してしまう。

彼女が剣を握るのは、誰かを傷つけるためではない。

――守るため、そして愛する人の隣で戦うためだ。

クライとの関係性 ― 幼馴染であり、師弟でもある

クライとリィズは、幼少期から共に育ち、冒険者として同じ夢を見てきた。

彼にとってリィズは“最初の仲間”であり、リィズにとって彼は“守るべき人”。

物語が進むほど、二人の関係は

幼馴染/パーティメンバー/師弟/恋人未満という多重構造を帯びていく。

彼女が戦場で強く在るのは、クライの代わりに傷を背負うため――。

リィズの強さは、守る覚悟の強さであり、同時に“自分を犠牲にしてしまう危うさ”でもある。

姉としての責任と、女性としての矛盾

リィズには妹のシトリーがいる。

姉としての責任感と、ひとりの女性としての感情が常にせめぎ合っている。

妹が持つ柔らかい優しさを、リィズはどこかで羨んでいる。

自分はどうしても、“強くなければ”愛されない気がしているからだ。

「私が立ち止まったら、誰がクライを守るの?」

その言葉の裏には、

「本当は、私も守られたかった」という願いが滲む。

リィズというキャラクターの魅力は、“強さ”と“脆さ”の同居にある。

キャラ相関図におけるリィズの位置づけ

キャラ相関図で見たとき、リィズはクライの右隣――つまり“行動の側”に立っている。

物語上、彼女が動くことで運命が動く。

彼女は常に中心ではなく“前線”にいて、その背中をクライが見送る。

彼女はこの物語の中で唯一、

「戦うこと」と「愛すること」を同義として生きているキャラクターだ。

だからこそ、彼女の涙は痛いほどに美しい。

第2章:シトリー・スマート ― 静かな灯、揺らめく想い

嘆きの亡霊の“心臓部”を担う錬金術師

リィズが剣の世界に生きるなら、

シトリー・スマートは理性と日常の世界を生きている。

彼女は嘆きの亡霊のアルケミスト(錬金術師)。

戦場に立たないが、彼女の調合ひとつが仲間の生死を左右する。

シトリーの戦場は“静寂”の中にある。

クライが前へ進むたび、彼女は後ろでそっと手を合わせる。

リィズのように叫ばず、ルシアのように魔法を放たず、

ただ、小さく祈る。

「どうか、みんなが帰ってこれますように」

――この一言が、嘆きの亡霊を支えている。

幼馴染として、女性としての距離感

クライにとってシトリーは“日常”そのものだ。

彼女がいなければ、冒険という非日常は成立しない。

幼い頃から彼の隣にいて、

リィズが“剣”を握った瞬間に、シトリーは“言葉”を握った。

彼女は、クライの心を翻訳する存在でもある。

言葉にできない彼の痛みを、静かに受け取り、何も言わずに返す。

この沈黙の会話が、彼らの関係を形づくっている。

姉リィズとの微妙なバランス

姉リィズが“戦う愛”なら、シトリーは“支える愛”。

その違いが、時に姉妹の間に影を落とす。

「お姉ちゃんは、いつも前に出る。私は、その後ろで見てるだけ。」

そう感じながらも、彼女はその役割を選び続ける。

リィズが突き進むなら、シトリーは立ち止まって考える。

だからこそ、二人は衝突しながらも絶妙な信頼で繋がっている。

クライを中心に、姉妹の心が微妙に揺れ続けるその構図が、

この作品の“感情の緊張”を生んでいる。

ヒロイン関係図で見える「支える愛」

相関図の中でシトリーは、リィズとルシアを繋ぐ“中間点”に立っている。

クライへの想いの質は、姉のように情熱的でも、ルシアのように静的でもない。

彼女の愛は“継続”の愛。

日常を守ることで、戦いの日々に意味を与える――それが、彼女の生き方だ。

彼女の優しさは、見えない場所で灯り続ける火のようで、

その炎が消えたとき、この物語は崩壊するだろう。

第3章:ルシア・ロジェ ― 沈黙の魔導、義妹の祈り

“万象自在”の名を持つ天才魔導師

“万象自在(ばんしょうじざい)”。

この二つ名を持つ魔導師こそ、ルシア・ロジェ。

彼女の名が呼ばれるとき、空気は一瞬で静まり返る。

その沈黙の中には、他の誰よりも強い“決意”が宿っている。

ルシアは天才だ。

生まれながらにして、世界の理を理解していた。

だからこそ、感情を置き去りにしてきた。

感情を持つことは、彼女にとって“ノイズ”だったからだ。

だが、クライ・アンドリヒという存在が、その沈黙に小さな波を立てた。

義妹という立場が生む“距離の罠”

ルシアは、血の繋がらない義妹。

家族であり、他人でもある。近すぎて、遠い。

その微妙な位置関係こそが、彼女の物語を最も美しく、そして痛々しくしている。

彼女は“兄さま”と呼ぶ。その一言で、すべてを守り、すべてを封じている。

それは自分に課した呪いのようでもあり、祈りのようでもある。

「兄さま、と呼ぶたびに胸が痛むの。だってその言葉は祈りであり、鎖だから。」

彼女は決して踏み越えない。

その線を踏み越えた瞬間、今までの自分が崩壊してしまうと知っているからだ。

魔法は感情の翻訳

ルシアにとって魔法とは、感情の翻訳だ。

怒りは爆発に、悲しみは結界に、優しさは光に変わる。

彼女の詠唱は淡々としているが、その魔力の根源は“愛”だ。

愛してしまったがゆえに、沈黙する。

沈黙することで、彼を守る。

この矛盾こそが、ルシア・ロジェというキャラクターの真髄であり、

彼女の魔法陣は、まるで祈りの円環のように見える。

クライとの関係 ― 尊敬と恋慕の狭間

彼女にとって、クライは“理想”だ。

常識を超え、理性を超え、誰もが諦める場所で立ち上がる男。

だが同時に、“愚か”でもある。

その愚かさに、ルシアは心を奪われている。

「どうしてそんなに無茶をするのですか。それが、あなたの優しさだからですか。」

この問いには答えがない。

彼女もまた、自分の優しさという呪いを知っているからだ。

ルシアの涙 ― 祈りという愛の形

物語が進むにつれ、ルシアは“沈黙の魔導”から、“祈りの魔導”へと変わっていく。

彼女の祈りは、声にならない。

けれど、戦場で倒れた仲間の上に光が差すとき、

その光の中には、確かにルシアの想いが宿っている。

「あなたが笑うなら、それでいい。私はその笑顔を、世界の果てからでも見守る。」

その言葉に、戦士たちは救われる。沈黙の中にこそ、最も大きな愛がある。

第4章:クライ・アンドリヒ ― 嘆きの中の答え

“最弱リーダー”と呼ばれた男

嘆きの亡霊のリーダー、クライ・アンドリヒ。

その異名は“凡庸”。周囲の天才たちに囲まれながら、彼は自分だけが普通であると知っている。

だが、その“凡庸さ”こそが、彼の武器だった。

彼は決して力で仲間を導かない。恐怖を知っているからこそ、仲間を信じることができる。

「俺は強くない。でも、あいつらがいるなら、大丈夫だ。」

彼のリーダーシップは、戦場の指揮官というよりも“信仰の中心”に近い。

三人のヒロインに支えられる存在

リィズは彼を守り、シトリーは支え、ルシアは祈る。

クライはそのすべてを受け取りながらも、自分を犠牲にしようとする。

彼にとっての“仲間”は家族であり、救いであり、呪いでもある。

その複雑な関係こそ、作品のタイトル「嘆きの亡霊」に通じている。

彼は“最強ではない”。だが、“最も信じられる人間”であり、

彼の信頼こそが、嘆きの亡霊を“最強のパーティ”にしている。

「引退したい」という言葉に込められた真意

タイトルにもなっている「引退したい」。

多くの人がそれを“ギャグ”や“皮肉”と捉える。

だが、そこには深い意味がある。

クライは知っている。冒険者という生き方が、どれだけ多くのものを奪うかを。

仲間を、誇りを、そして自分自身を。

だから、彼は“終わり”を求めている。それは逃避ではなく、“救い”の形。

しかし、その願いを押しとどめるのが三人の想い。

彼女たちの存在が、彼に“生き続ける理由”を与えるのだ。

クライの独白 ― 優しさという強さ

俺は、ずっと勘違いしていたのかもしれない。

リィズは守ることで、シトリーは信じることで、ルシアは祈ることで――

みんな、俺を生かしてくれていたんだ。俺はもう逃げない。たとえ引退を望んでも、

彼女たちの想いごと、この名を抱えて生きていく。

それが、俺の“引退しない理由”だ。

第5章:三人のヒロインたちのモノローグ ― “想い”という名の呪いと祝福

リィズの独白 ― 戦うことでしか生きられない愛

あの頃の私たちは、ただ走ることしか知らなかった。

傷だらけの手で、未来を掴もうとしていた。

追いつけなくてもいい。ただ、あなたの隣で戦っていたいだけ。

それが、私の“生きる理由”だから。

シトリーの独白 ― 支えることで繋がる命

あなたが戦うたびに、私は祈る。

どうか帰ってきて――と。

姉のようには強くなれないけれど、私は、あなたを信じる強さを選んだの。

あなたの無事が、私の幸せなんだよ。

ルシアの独白 ― 義妹という名の沈黙の祈り

兄さまと呼ぶたびに胸が痛む。

義妹としての正しさの中に、小さな罪を隠して生きている。

もしあなたが振り向いたら、その瞬間、私はすべてを手放すでしょう。

たとえ光が消えても、あなたの影でありたいから。

第6章:キャラ相関図で読む“想いの螺旋構造”

リィズ → クライ:守ることで存在する愛

リィズの行動は常にクライを中心に回っている。

彼の“影”になることを恐れず、“自分の命よりも、彼の命を優先する”。

それは恋愛ではなく、魂の結びつきに近い。

彼女にとっての幸福は、彼の隣で剣を振るうことそのものだ。

シトリー → クライ:支えることで生きる愛

シトリーは、クライを“完成させたい人”として見ている。

彼の欠けた部分を補い、折れたときには立たせる。

恋というより、信仰に近い関係性。

「あなたが生きていてくれること」それだけで、彼女の世界は成り立つ。

ルシア → クライ:祈ることで救われる愛

ルシアは、愛することそのものを“祈り”に変えた。

義妹である自分を律しながらも、心のどこかで彼を想い続ける。

それは禁忌のようでいて、世界の理を超えた“純粋さ”の証でもある。

沈黙こそが、彼女の最も正直な愛の言葉なのだ。

螺旋の中心にいるクライという“矛盾”

そして、その中心に立つクライ。

彼は誰かを選ばない。選べないのではなく、全員を大切にしてしまう。

それは罪のようで、優しさでもある。

彼が誰か一人を選んでしまうことで壊れる世界を、彼は本能的に恐れている。

だからこそ、彼は“嘆きの亡霊”として歩き続ける。

彼の優しさそのものが、物語を終わらせない“螺旋”の起点なのだ。

螺旋の中心にある“嘆き”

この物語のタイトルにある「嘆き」とは、悲しみではなく“続ける痛み”のこと。

誰かを想い続けること。報われなくても、手を離さないこと。

その痛みが、人を“亡霊”のように歩かせる。

それでも歩みを止めない彼らの姿に、私たちはなぜか救われてしまう。

第7章:心理的テーマ分析 ― 「引退」とは何か

「引退したい」と「生き続けたい」の狭間で

『嘆きの亡霊は引退したい』というタイトル。

この“引退”という言葉には、二つの意味がある。

ひとつは、戦いの終わり。

もうひとつは、想いの終わり。

クライは、そのどちらも本当は望んでいない。

戦いをやめたいわけではなく、“終わらない想い”に疲れているのだ。

優しさの自己犠牲が積み重なった先に、

「引退したい」という呟きが生まれている。

感情設計としての「嘆き」

この作品の最大の特徴は、“感情の反響構造”にある。

ひとりの想いが別の誰かに伝わり、その反応がまた別の人物を動かす。

リィズの焦燥がシトリーの祈りを呼び、

シトリーの祈りがルシアの沈黙を深め、

ルシアの沈黙がクライの嘆きを静かに溶かしていく。

この連鎖は、まるで心のリレー。

それぞれのキャラが“誰かの痛み”を受け取り、

次の誰かに“想い”として渡していく。

その過程そのものが「嘆き」であり、「再生」でもある。

「強さ」と「優しさ」の再定義

『嘆きの亡霊は引退したい』が独自なのは、

強さを“戦闘能力”ではなく“感情の耐久力”として描いている点だ。

傷ついても立ち上がること。

失っても、誰かを信じ続けること。

それがこの作品における“本当の強さ”。

誰かの涙が、別の誰かの希望になる。

この循環構造こそが、作品最大の“感情設計”なのだ。

第8章:桐島 灯による感情批評と結語 ― 「嘆き」と「希望」のあいだで

“心の亡霊”としての私たち

私はこの作品を読むたびに思う。

私たちもまた、“嘆きの亡霊”の一員なのではないか、と。

過去の後悔。手放せなかった想い。誰かを失った記憶。

それらを抱えながらも、生き続けている。

それは、まるで引退できない冒険者たちのようだ。

そして、その痛みの中にこそ“生きている証”がある。

三人のヒロインが教えてくれること

リィズは“戦うことで愛を貫く”強さ。

シトリーは“信じることで支える”優しさ。

ルシアは“沈黙の中に想いを留める”覚悟。

この三つの形の愛が、同じ一点――クライという存在に向かっている。

しかし、それぞれの愛の方向は交わらない。

だからこそ、美しく、だからこそ、切ない。

愛とは、報われない瞬間に最も輝くものなのだと、彼女たちは教えてくれる。

嘆きの先にあるもの

クライの嘆きは、終わりのための嘆きではない。

“続けるための嘆き”だ。

この物語は、引退の物語ではなく、

「それでも前へ進む者たちの再生譚」なのだ。

――戦いは終わらない。でも、それでいい。まだ、この手に温もりが残っているのだから。

読者である私たちもまた、それぞれの“嘆き”を抱えながら、

この作品の余韻に浸る。涙は流れ落ち、やがて静かな光になる。

それが、“物語を愛する者の祈り”だと私は思う。

執筆・構成:桐島 灯(きりしま・あかり)|アニメ文化ジャーナリスト・ストーリーテラー

公開方針:「作品を“理解する”ではなく、“感じる”評論」をテーマに、感情と物語を橋渡しする批評記事として執筆しています。

コメント