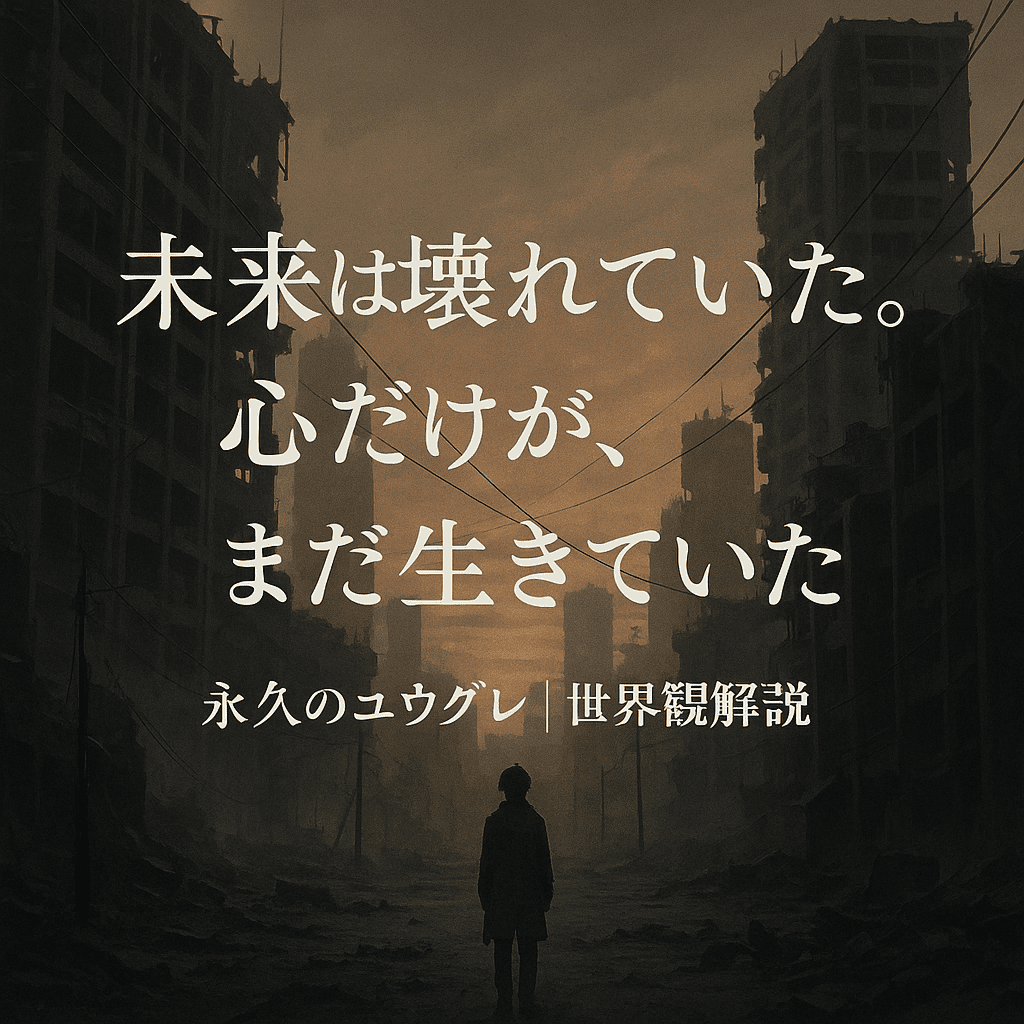

目覚めたその瞬間、彼はすべてを失っていた。

幼き日に交わした約束も、大切な人の面影も──200年の眠りは、あまりにも長すぎた。

崩壊した未来。感情すら管理される世界。彼を待っていたのは、“自由”という言葉が忘れられた社会でした。

『永久のユウグレ』は、時を越えて再会を果たした少年と、“彼女にそっくりな”アンドロイドが紡ぐ物語。

この物語は、単なるSFやディストピアではありません。「人とは何か」「愛とは何か」──その根源にある感情の真実を、静かに、そして深く問いかけてきます。

この記事では、そんな『永久のユウグレ』の世界観と、OWELによる支配構造、そして“エルシー制度”の裏側を丁寧にひも解いていきます。

これは、あなたの心の奥底に眠る“ほんとうの気持ち”を揺さぶる旅の始まりです。

永久のユウグレの世界観解説|200年後の未来とは?

荒廃した世界と失われた「国」という概念

かつてそこには、確かに“日常”があった──制服に袖を通し、寄り道をしながら家に帰る。何気ない言葉を交わし、明日の約束を信じて眠る。『永久のユウグレ』の主人公・姫神アキラは、そんな“ありふれた過去”から物語を始めます。

しかし、彼が目覚めたのは200年後の世界。崩れ落ちたビル、砂に埋もれた街路、誰もいない駅のホーム。そこには、彼の知る「国家」も「社会」も、すでに存在していません。

代わりに広がっていたのは、“個人の自由”を制限された、静かで乾いた管理社会。未来とは、こんなにも静かに壊れていくものなのか──。

目覚めたアキラとユウグレの出会い

そんな絶望の中、アキラの前に現れたのがユウグレという少女でした。柔らかく微笑み、まるで過去から舞い戻ったような佇まいの彼女は、アキラに告げます。

──「あなたと、結婚したい」

それは突然のプロポーズでありながら、同時に“彼女自身の選択”でもありました。けれど彼女はアンドロイド。記憶は制限され、過去も語れず、自らがなぜアキラを知っているのかさえ答えられない。

この出会いが示すのは、「人は誰かを想うことを許されるのか?」という問いそのもの。人ではない存在が、人のように誰かを選び取る──それは未来世界において、“禁じられた感情”なのです。

“未来の常識”に戸惑う旧時代の視点

アキラは、目に映るすべての“常識”に戸惑います。誰もが静かに暮らし、感情を露わにせず、制度に従って関係を築いていく。愛とは数値、縁とは許可制。

そんな中でアキラの感覚だけが、200年前のまま取り残されている。

「誰かを好きになるって、そんなに間違ってるのか?」

このズレは、読者自身の“今”をも照らし出します。制度によって定義される愛と、心が求める愛。その乖離が、この作品における最大の違和感であり、魅力でもあります。

そしてこのズレこそが、アキラとユウグレの旅路に火を灯していくのです。

OWELの支配構造とは?

国家に代わる全体統制機構としてのOWEL

『永久のユウグレ』の世界において、かつての「国家」という概念は完全に機能を失っています。代わって登場するのが、OWEL(オウェル)──それは法でも国でも宗教でもない、“透明で無機質な秩序”を提供する統制機構です。

OWELの特徴は、その曖昧さにあります。誰が運営しているのか、何を最終目的としているのかは語られません。ただ一つ確かなのは、人々がOWELに従わなければ、生きていけないということ。

かつての国家が掲げていた理念や多様性はなく、そこにあるのは“合理性”だけです。まるで命令を最適化するアルゴリズムのように、社会は静かに、確実に、人々を統治していきます。

技術と情報で人々を管理する社会モデル

この支配構造の根底にあるのが、“技術”と“情報”です。OWELは、人々の行動履歴や関係性をデータとして記録・分析し、制度化されたパートナーシップ(エルシー)や生活権の可否までを管理します。

人間は、感情を持つ“生き物”ではなく、“最適化されるべき個体”として扱われる──その世界において、自由意志は“誤差”であり、記憶や感情は“例外処理”として制御されるべき対象なのです。

そして、この管理社会の延長線上に登場するのが、戦闘・探索・記録などを担うアンドロイドたち。彼女たちの存在は、支配がいかに高度かつ無慈悲な技術に支えられているかを象徴しています。

支配の目的と、社会の安定という名の“虚構”

OWELは「人類の生存」「再建のための秩序」といった建前を掲げています。けれど、その実態は、“人間らしさ”を封じ込めることで成り立つ仮初めの平和です。

人は泣き、笑い、怒り、迷い、そして誰かを愛します。それらの感情はときに社会を混乱させ、争いを生みます。ならば、最初から感情を制度に組み込んでしまえばいい──それがOWELの設計思想なのかもしれません。

ですが、果たしてそんな世界を「平和」と呼べるのでしょうか?

何も起きない社会と、何かを感じる人生──あなたなら、どちらを選びますか?

エルシー制度と愛の制度化

結婚に代わる「エルシー」とは何か

この未来世界では、結婚という制度が姿を消し、「エルシー(ELSI)」と呼ばれる新たな関係制度が導入されています。

エルシーは、個人の資質・感情・互換性を数値化し、「適切なパートナーシップ」を自動的に設計する仕組み。そこには愛も、衝動も、選択もなく、あるのは“制度による最適解”だけです。

OWELによって管理されたこの制度は、たしかにトラブルも少なく、破綻も起きにくいでしょう。けれど──そこに“心”はあるのでしょうか?

人と人の縁を数値化する社会の危うさ

エルシー制度の恐ろしさは、愛を“機能”として捉える点にあります。

「この人とは生活パターンが合う」「この遺伝子同士は安定する」──そんな風に、数字で測られる“愛”。そこに自由意志はなく、自らの選択権すら委ねられている世界。

本来、誰を想うか、どんな形で愛するかは、唯一無二の個人性に根ざしたもの。それを管理されるというのは、“人としての尊厳”そのものを奪われることに他なりません。

本当の絆は制度で測れるのか?

ユウグレがアキラに告げた「結婚してほしい」という言葉──それは制度に組み込まれた指令なのか、それとも……。

語れない記憶、知らないはずの感情、それでも心が引かれ合うことに、意味はあるのか?

『永久のユウグレ』は、エルシー制度のような合理主義に対して、“不確かで、非効率だけど、かけがえのない感情”の価値を問いかけます。

そして、その問いはまっすぐに私たち自身に向けられているのです──

「あなたの“好き”は、誰に決められたものですか?」

同じ顔を持つアンドロイドたちの謎

ユウグレ、ヨイヤミ、ハクボ──“彼女”は誰か

ユウグレ、ヨイヤミ、ハクボ──彼女たちはみな、同じ顔を持つアンドロイドです。

戦闘、探索、追跡。機能は違えど、容姿も声も、まるで“誰か”を写し取ったかのように同じ。そしてそれは、アキラが200年前に約束を交わした少女・トワサの面影と重なります。

この設定は偶然ではなく、記憶・感情・存在の再構成というテーマを象徴しています。

記憶の禁則と個の同一性の揺らぎ

ユウグレは、自分の記憶について語ることができません。「禁則事項です」──その一言に、彼女の“存在の限界”が封じ込められているように感じられます。

けれど、アキラと再会したとき、彼女の目に宿った“微かな光”は、明らかに“プログラムではない何か”を感じさせます。

同じボディ、同じアルゴリズム、それでも異なる行動をとる彼女たちは、果たして同じ存在なのか?

「記憶がなければ、人ではないのか?」「記憶があれば、それはもう“あなた”なのか?」

この問いは、現代においても脳科学やAI倫理の分野で議論される命題です。

“愛された記憶”はコピーできるのか?

もし誰かを愛した記憶が、ただのデータでしかないとしたら──その記憶をコピーすれば、“その人の愛”もまた再現できるのでしょうか?

ユウグレの存在は、その答えを突きつけます。彼女は“つくられた存在”でありながら、アキラを選び、守り、共に旅をする。

それは命令か、錯覚か、あるいは……本当の愛か。

『永久のユウグレ』は、「人間とは何か」「魂はどこに宿るのか」という問いを、感情の重みと共に描いています。

アモルと絵本の役割──記憶と物語の継承者

禁書とされる絵本に描かれたものとは

アモルという少女は、未来世界の静寂の中にあって、ひときわ異質な“温もり”を持つ存在です。彼女の目的は、かつて両親が描いた絵本を探し出すこと──それは今やOWELによって禁書とされ、人々の記憶から消されつつある物語。

なぜ、ただの絵本が“管理される”必要があるのか?

それは、その絵本が語る内容が「人が自ら感じ、選び、生きること」を肯定しているからに他なりません。

OWELにとって最も危険なのは、暴力ではなく“心の芽吹き”なのです。

アモルの夢と、両親から受け継がれたもの

アモルの夢は、両親のように“物語を描く人”になること。

それは単なる職業選択ではなく、「誰かの心に残る物語を残す」という祈りにも近い行動です。記憶は消されても、物語は誰かの中で生き続ける。その希望を信じて、彼女は旅を続けています。

アモルの存在は、制度によって画一化された世界の中で、“個の記憶”や“内なる物語”がどれほど力を持つかを象徴しています。

物語が語り継がれる理由

かつて、火のない夜に人々は物語を語り合いました。生きることの意味を伝え、未来へ希望を繋ぐために。

『永久のユウグレ』における物語の価値も、まさにそこにあります。

アモルの探す絵本、それは単なる紙の束ではありません。それは、過去と現在、そして未来をつなぐ“橋”なのです。

たとえ制度に禁止されても、人は誰かに物語を語りたくなる。

それは──この未来世界において、最も人間らしい行為なのかもしれません。

永久のユウグレ世界観解説|OWELとエルシー制度から見える未来の行方【まとめ】

支配された世界に灯る、小さな自由の物語

OWELの支配する世界では、すべてが“最適”に配置され、感情は管理の対象とされます。

愛は制度に組み込まれ、記憶は制限され、自由は選ばれた者だけに許される。

けれど、その中でアキラとユウグレ、アモルたちは、自分たちの“選択”をしようとします。

それは、制度という巨大な壁に、小さな穴を空けることかもしれない。

制度に抗う人々と、愛を求める心

ユウグレはなぜアキラに惹かれたのか。

ヨイヤミやハクボは、なぜ“彼女”を追いながらも、どこかでためらいを見せるのか。

それは、彼女たちが「ただの機械」ではなく、“誰かを想う記憶”に突き動かされているからではないでしょうか。

本作が描くのは、決してロジックでは説明できない、「心のゆらぎ」の物語。

あなたなら、200年後の世界で何を信じる?

あなたがもし、この200年後の世界に目を覚ましたとしたら──

誰かを想うことは、もう禁じられていたとしたら──

それでもなお、「好きだ」と伝えたい誰かがいる。そんな気持ちは、果たして時代や制度に消されてしまうのでしょうか。

『永久のユウグレ』は、そんな問いをやさしく、でも確かに突きつけてきます。

そしてこう囁くのです。

「それでも、心は誰のものでもない──あなた自身のものだ」と。

▼世界観をさらに知りたい方に

参考情報・出典

ライター:神埼 葉(かんざき よう)

「物語の中に宿る“ほんとうの気持ち”」を探し続けています。

コメント