「この人は味方だ」と思った瞬間ほど、危険なものはない。

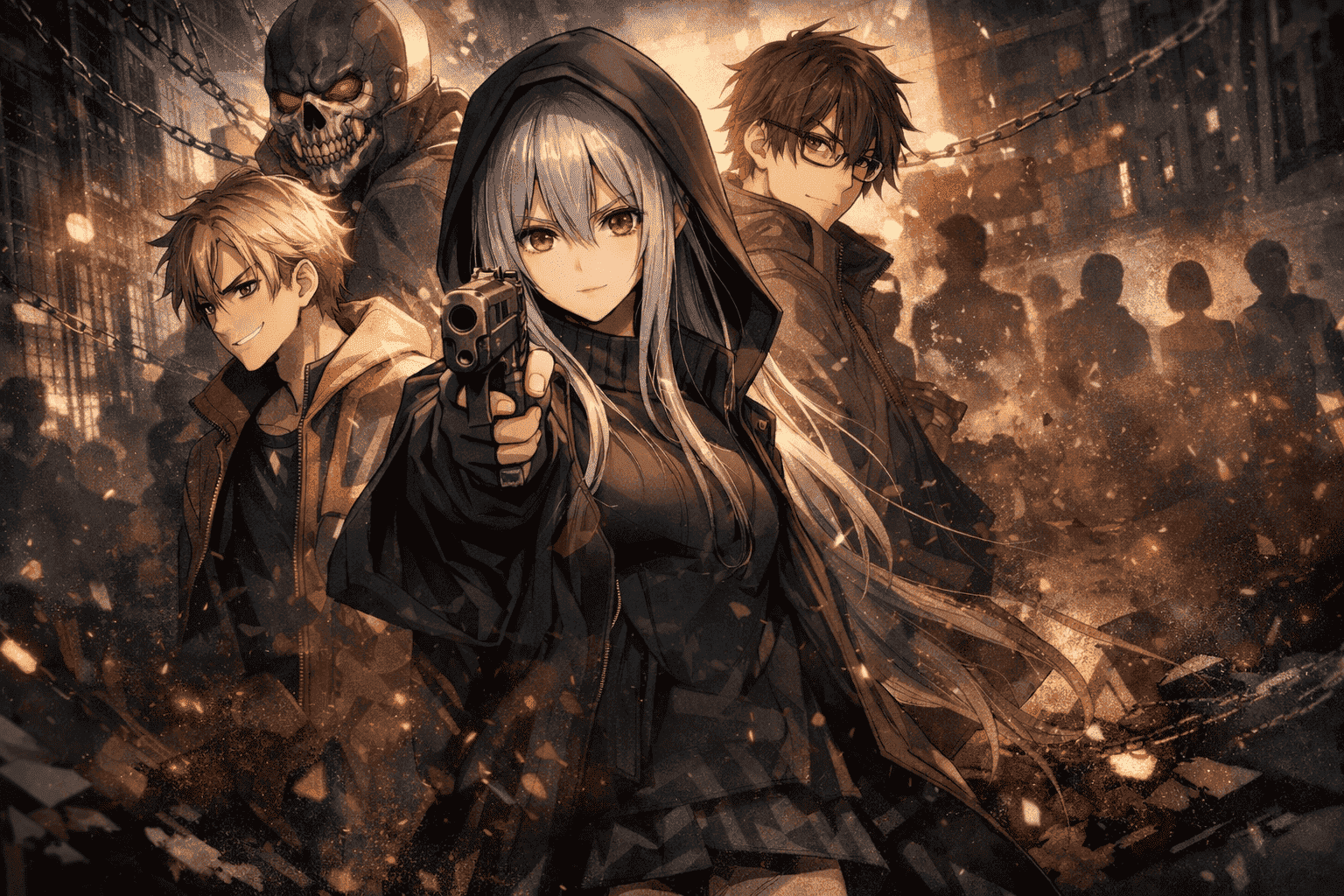

『死亡遊戯で飯を食う。』は、そんな直感を何度も裏切ってくる物語です。

デスゲームという極限状況で描かれるのは、分かりやすい敵や頼れる仲間ではありません。

あるのは、生き残るために選ばれ続ける、無数の判断と、その結果として揺れ動く人間関係だけ。

本作では、味方と敵の境界線が固定されることはほとんどありません。

協力していた相手が、次の瞬間には切り捨てる側になる。

敵だと思っていた人物の選択に、思わず共感してしまう。

この記事では、『死亡遊戯で飯を食う。』のキャラクター関係図を軸に、

誰が味方で、誰が敵なのか――そしてなぜ、その答えが一つに定まらないのかを、

ネタバレを抑えつつ丁寧に読み解いていきます。

『死亡遊戯で飯を食う。』とは?作品概要と人間関係の前提

結論から言えば、『死亡遊戯で飯を食う。』は

「味方と敵が固定されないこと」そのものをテーマに内包したデスゲーム作品です。

この物語では、人間関係が壊れるのではありません。

最初から、壊れる前提で設計されているのです。

その理由は明確です。

登場人物たちは、正義や理想のためではなく、

生活のために命を賭けているから。

この一点が、作品全体の人間関係の温度を、徹底的に冷やしています。

デスゲームで「生活費を稼ぐ」という異色設定

本作の最大の異質さは、デスゲームという極限状況に、

「日常」という概念が持ち込まれている点にあります。

多くのデスゲーム作品では、

命を賭ける理由は特別です。

復讐、陰謀、強制、あるいは歪んだ娯楽。

そこには非日常の匂いがあります。

しかし『死亡遊戯で飯を食う。』では違う。

彼女たちは、今日を生き延びるために参加している。

明日も部屋を借りるため。

食費を払うため。

借金を返すため。

つまりこのデスゲームは、

「命を賭ける異常な場所」ではなく、

命を切り売りする労働現場なのです。

この認識の違いが、行動原理を大きく変えます。

感情は評価対象にならず、

優しさはコストとして扱われる。

誰かを助けたい気持ちがあっても、

助けた結果として自分が死ぬなら、

その選択は“仕事として失敗”になる。

だからキャラクターたちは、

泣き叫びながら暴走するよりも、

静かに、淡々と、計算します。

その姿は冷酷に見えますが、

同時に、驚くほど現実的です。

「もし自分が、生活のためにここに立たされたら?」

そう考えた瞬間、

この物語はフィクションであることをやめ、

読者の足元に忍び寄ってきます。

なぜ友情やチームが成立しにくいのか

友情や信頼が成立するためには、

時間と安全が必要です。

相手を知る余裕。

裏切られても取り返しがつく環境。

しかしデスゲームには、そのどちらもありません。

あるのは常に、

「次の瞬間に死ぬかもしれない」という圧迫感だけ。

人は極限状態に置かれると、

感情よりも確率で物事を判断するようになります。

誰といれば生存率が上がるか。

誰が足を引っ張るか。

誰を切り捨てれば、自分が助かるか。

この思考は冷たいようでいて、

実はとても人間的です。

なぜなら、生きたいという欲求ほど、

誰にでも平等なものはないから。

さらに本作では、

参加者それぞれが「守りたい現実」を持っています。

家族、生活、居場所、過去の後悔。

その重さは人によって違い、

同じ「生きたい」でも、

選ぶ手段は一致しません。

だからチームは組めても、

信頼までは育たない。

協力はするが、依存はしない。

誰もが心の奥で、

「この人は、いつか私を見捨てるかもしれない」

という前提を捨てきれないのです。

この前提こそが、

『死亡遊戯で飯を食う。』のキャラクター関係図を、

常に不安定に、そして異様なほどリアルにしています。

キャラクター関係図の全体像

結論から言えば、『死亡遊戯で飯を食う。』のキャラクター関係図は、

「人間関係を整理するための図」ではありません。

むしろその逆で、人間関係がいかに整理不能かを示すためのものです。

一般的な作品であれば、

味方・敵・中立といった色分けが可能でしょう。

しかし本作では、その色が定着する前に塗り替えられる。

なぜなら関係性は、性格ではなく状況によって決まるからです。

この前提を理解しないまま関係図を眺めると、

「誰が敵なのか分からない」

「結局どっち側なのか曖昧」

という違和感が残ります。

ですがその違和感こそが、作者が意図した読後感なのです。

簡易テキスト版|キャラクター相関図(イメージ)

幽鬼 ───(合理的な利害一致)─── 金子 幽鬼 ───(一時的な共闘)───── 青井 幽鬼 ───(警戒・距離感)───── 他参加者たち 参加者同士 ──(協力 ⇄ 疑念)── 参加者同士

※線は固定された関係ではなく、状況によって変化します。

この物語に「固定された味方」は存在しない

本作の関係性を語るうえで、まず捨てなければならない考えがあります。

それは、

「一度味方になったら、最後まで味方でいるはずだ」

という物語的な期待です。

『死亡遊戯で飯を食う。』では、

味方とは人格の属性ではなく、局面の一致にすぎません。

同じゲームに参加している。

同じルートを進んでいる。

同じ敵を排除したい。

この条件が揃っている間だけ、関係線は結ばれます。

条件が崩れた瞬間、線は切れる。

それは裏切りでも、心変わりでもなく、

契約期間の終了に近い感覚です。

重要なのは、キャラクターたち自身がそのことを理解している点です。

彼らは誰かと手を組むとき、

「この関係はいずれ終わる」と無意識に知っている。

だからこそ、深く踏み込まない。

だからこそ、情を預けきれない。

この“予防線を張った関係”が重なっていくことで、

関係図は複雑に、そしてどこか息苦しくなっていきます。

感情ではなく「選択」で線が引かれる関係性

関係図を正しく読むための最大のポイントは、

キャラクターの感情を追いすぎないことです。

誰が誰を好いているか。

誰に共感しているか。

そうした情報は、あくまで副次的なもの。

本作で関係線を決定づけるのは、常に選択です。

たとえば、

・危険な役割を引き受けたのは誰か

・情報を共有したのは誰か

・誰を置いて先に進んだのか

こうした「行動として表に出た選択」が、

そのまま関係図の線になります。

感情は内側に留まります。

しかし選択は、他者の生死に影響を与える。

だからこの世界では、

感情よりも選択のほうが圧倒的に重い。

そして選択は、常に有限な資源の中で行われます。

時間、体力、情報、安全な立ち位置。

誰かを選ぶということは、

別の誰かを選ばないということでもある。

この排他性が、関係性を鋭くします。

「守る」と決めた瞬間、

「守らない相手」が生まれる。

その自覚があるからこそ、

キャラクターたちは軽々しく約束をしないのです。

関係図が読者に突きつける“視線の移動”

本作の関係図が優れているのは、

読者の視線を何度も移動させる点にあります。

最初は主人公の側から世界を見ていたはずが、

ある瞬間、敵対キャラクターの立場が理解できてしまう。

次の瞬間には、運営側の冷酷な合理性に納得してしまう。

視点が固定されない。

感情の居場所が安定しない。

それは読み手にとって、決して楽な体験ではありません。

けれどその不安定さこそが、

「もし自分がこの場にいたら、どの立場を選ぶのか」

という問いを自然に生み出します。

関係図は、キャラクター同士を結ぶためのものではなく、

読者自身を物語に巻き込む装置として機能している。

私はそう感じています。

誰が正しいかではなく、

誰の選択が理解できてしまったか。

その瞬間、読者はもう、

安全な観客ではいられなくなるのです。

主人公・幽鬼の立ち位置

結論から言えば、主人公・幽鬼は

『死亡遊戯で飯を食う。』という物語そのものを体現した存在です。

彼女は「味方か敵か」という問いを、常に無効化してくる。

なぜなら幽鬼は、感情ではなく選択の結果としてそこに立っている人物だからです。

読者は最初、幽鬼を“頼れる主人公”として見るでしょう。

しかし読み進めるほどに、その認識は揺らぎ始めます。

彼女は助けてくれる。

同時に、助けない可能性も否定しない。

その両義性こそが、幽鬼というキャラクターの核であり、

本作の関係図を不安定に保ち続ける最大の要因です。

デスゲームを“仕事”としてこなす異質な存在

幽鬼が他の参加者と決定的に違うのは、

デスゲームを「異常事態」として扱っていない点にあります。

彼女にとってそれは、恐怖の舞台であると同時に、

生活を成り立たせるための労働現場です。

この視点の違いは、行動に如実に表れます。

・感情的な衝突を避ける

・不要な会話をしない

・危険が予測できる場所には先に対処する

どれも当たり前のようでいて、

極限状態に置かれた人間には難しい選択です。

恐怖は判断を鈍らせ、

焦りは視野を狭める。

幽鬼は、その恐怖や焦りを「感じない」のではありません。

感じたうえで、切り離す。

仕事として遂行するために、

感情を判断の外に置く技術を身につけている。

この姿勢は、非常に合理的です。

そして同時に、どこか歪んでいる。

なぜなら人は、本来そこまで割り切れる生き物ではないから。

幽鬼は“強い”のではなく、

壊れ方を知っている人物なのだと感じさせます。

味方でありながら、最も警戒される理由

幽鬼は味方です。

少なくとも、能力と経験の面では、

彼女と行動を共にするメリットは非常に大きい。

しかし同時に、彼女は

「最も信用してはいけない味方」でもあります。

なぜなら幽鬼は、

仲間を守る可能性と同じ重さで、

仲間を切り捨てる可能性を持っているから。

重要なのは、彼女がその判断を

怒りや憎しみではなく、

正しさとして行う点です。

誰かが足を引っ張る。

誰かが判断を誤る。

その結果として全体が危険に晒される。

そのとき幽鬼は、

「かわいそうだから」「情があるから」

という理由で判断を変えません。

代わりに彼女は、

「それでも進むべきか」

「ここで誰かを切るべきか」

という問いを、冷静に天秤にかける。

この姿勢は、理屈としては理解できます。

だからこそ周囲は、彼女を否定できない。

否定できないまま、

自分が切られる側になる可能性を想像してしまう。

「この人は、正しい判断のまま私を見捨てるかもしれない」

その予感がある限り、

幽鬼は完全な味方にはなれない。

それが彼女の立ち位置です。

幽鬼という存在が関係図にもたらす歪み

幽鬼が関係図の中心に立つとき、

線は自然と歪み始めます。

彼女の周囲に集まる人間は、

無意識のうちに選別されていく。

・冷静でいられる人

・判断を委ねられる人

・切り捨てられる覚悟を持つ人

そうでない人は、

幽鬼の近くにいるほど苦しくなる。

なぜなら彼女の沈黙や視線が、

自分の“弱さ”を照らし出すから。

幽鬼は誰かを責めません。

怒鳴りもしません。

それでも周囲は追い詰められていく。

この圧迫感は、

カリスマ性とはまったく違う種類のものです。

彼女は人を引っ張らない。

置いていく覚悟を先に示す。

その覚悟に耐えられる者だけが、

彼女の隣に立てる。

そうでない者は、

自分から距離を取るしかなくなる。

結果として関係図は、

幽鬼を中心にしながらも、

決して安定しない。

彼女がいる限り、

味方と敵の境界線は曖昧なまま保たれ、

読者は常に問われ続けます。

「自分は、幽鬼の隣に立てるだろうか」

その問いこそが、

このキャラクターが物語にもたらす最大の価値なのです。

一時的な味方キャラクターたち

結論から言えば、本作における「味方キャラクター」とは、

安心を与えてくれる存在ではありません。

彼らは一時的に利害が一致した人間であり、

その関係は常に期限付きです。

この期限付きの関係性こそが、

『死亡遊戯で飯を食う。』の人間関係を、

現実以上に現実的なものへと引き寄せています。

読者はしばしば、

「この人は味方だから大丈夫だろう」

という期待を無意識に抱きます。

しかし本作は、その期待を丁寧に、そして静かに裏切る。

協力関係が生まれる条件とは

一時的な味方関係が生まれる最大の条件は、

単独行動が最適解ではなくなる瞬間です。

デスゲームの構造が単純であれば、

人は一人で動いたほうが安全です。

情報漏洩もなく、裏切りのリスクもない。

しかしゲームが進むにつれ、

ギミックは複雑化し、要求される役割は増えていきます。

・複数人で同時に操作しなければ解除できない仕掛け

・分担しなければ集めきれない情報

・誰かが囮にならなければ突破できない監視

こうした局面では、

協力すること自体が合理的な判断になります。

ここで結ばれる関係は、

信頼ではなく必要性に基づいています。

重要なのは、

この協力が「仲良くなった結果」ではない点です。

むしろ逆で、

仲良くなる前に、協力せざるを得なくなる。

だから味方関係は、

最初から感情的な深まりを持たない。

持たないからこそ、成立する。

なぜ味方関係は長続きしないのか

一時的な味方関係が長続きしない理由は明確です。

合理的な関係は、より合理的な判断によって壊れるから。

協力している最中でも、

誰もが頭のどこかで計算をしています。

「この人は、次の局面でも必要か」

「ここで別れたほうが安全ではないか」

「この人がいることで、リスクは増えていないか」

この計算は、冷酷に見えます。

けれどこの世界では、

計算しないことのほうが致命的です。

そして関係が壊れるきっかけは、

たいてい小さな違和感です。

・情報を出し渋った

・判断が遅れた

・恐怖で動けなくなった

その一つひとつが、

「この人は足手まといになるかもしれない」

という予感を生む。

予感が生まれた瞬間、

味方関係はもう“感情”の領域を離れ、

損得の天秤に乗せられます。

この天秤は、残酷です。

しかし同時に、誰もが理解できてしまう。

だからこそ、裏切りは大きなドラマにならない。

静かに、当然のように起こる。

「普通の人」であることが最大の弱点になる瞬間

一時的な味方キャラクターの多くは、

特別な訓練を受けた人間ではありません。

恐怖に怯え、迷い、感情に振り回される、

ごく普通の人たちです。

この「普通さ」は、

日常では長所になります。

共感でき、助け合える。

しかしデスゲームの中では、

それが弱点に変わる。

恐怖で立ち止まる。

決断を先延ばしにする。

誰かに判断を委ねたくなる。

その一つひとつが、

関係図の中で“切られやすい線”を生んでいきます。

そして残酷なのは、

彼ら自身もそれを理解していることです。

「自分は、足を引っ張っているのではないか」

「この人たちは、私を置いていくのではないか」

その不安が、さらに行動を鈍らせる。

結果として、本当に切り捨てられる。

この悪循環は、

誰かが悪いから起きるのではありません。

構造が、そうさせている。

だから読者は、

一時的な味方キャラクターに強い感情移入をしてしまう。

彼らは、ヒーローでも悪役でもない。

ただの「もし自分だったら」の姿だからです。

それでも生まれる「例外的な選択」

ここまで読むと、

この物語には救いがないように思えるかもしれません。

しかし本作が胸を打つのは、

合理性を裏切る選択が、

ごく稀に、しかし確かに描かれるからです。

損だと分かっていても手を差し伸べる。

切り捨てたほうが安全でも、踏みとどまる。

その選択は、必ずしも報われません。

むしろ、代償を伴うことのほうが多い。

それでもその瞬間、

関係図に引かれる線は、

それまでとはまったく違う色を帯びます。

一時的な味方が、

ほんの一瞬だけ“仲間”になる。

この一瞬があるからこそ、

読者は合理性だけでは語れない感情を抱く。

そして問い直してしまうのです。

「それでも、誰かを選ぶ意味はあるのか」

その問いを生み出すことこそが、

一時的な味方キャラクターたちの、

物語における本当の役割なのかもしれません。

敵対キャラクターたちの存在

結論から言えば、『死亡遊戯で飯を食う。』における敵対キャラクターとは、

物語を盛り上げるために配置された「分かりやすい悪」ではありません。

彼らは主人公と同じ条件で生き、同じ現実に追い詰められ、

違う選択をしただけの人間です。

だからこそ本作では、

敵と呼ばれる存在に対しても、

単純な嫌悪や憎しみを抱ききれない。

読者は常に、理解と拒絶のあいだで揺らされることになります。

敵とされるキャラクターの共通点

敵対キャラクターたちに共通しているのは、

「生き残るための優先順位」が主人公と異なる点です。

たとえば、

・短期的な勝利を最優先する者

・仲間を守るためなら他者を犠牲にする者

・今この瞬間を生き延びることだけに集中する者

彼らは合理的です。

ただし、その合理性の向いている方向が違う。

主人公が全体の生存確率を見て判断するのに対し、

敵対キャラクターは自分、あるいは自分の属する小さな単位を最優先する。

この視野の違いが、衝突を生みます。

重要なのは、

彼らが必ずしも冷酷だからそうしているわけではないことです。

むしろ多くの場合、

守りたいものが明確すぎる。

守るべき誰かがいる。

失えば終わる生活がある。

後戻りできない過去がある。

その重さが、選択を先鋭化させ、

結果として主人公と相容れない道を選ばせる。

「敵になる瞬間」は、意図して訪れるわけではない

本作で印象的なのは、

敵対が始まる瞬間に、劇的な宣言や悪意の独白がほとんど存在しない点です。

誰かが突然豹変するわけではない。

裏切りを計画していたわけでもない。

ただ、選択肢が現れる。

・限られた資源をどう分けるか

・誰が危険な役割を引き受けるか

・誰を切り捨てれば全体が助かるか

その場で下した判断が、

結果的に相手を敵に回す。

つまり敵対とは、

意図ではなく結果なのです。

この描き方が、

敵キャラクターを単なる障害物にしません。

彼らは物語の中で、

「もし主人公が別の判断をしていたら、こうなっていたかもしれない姿」

として立ち上がってきます。

読者が敵キャラに共感してしまう理由

読者が敵対キャラクターに強く共感してしまう最大の理由は、

彼らの動機が極めて現実的だからです。

彼らは世界を壊したいわけでも、

他人を苦しめたいわけでもない。

ただ、生きたい。

ただ、守りたい。

ただ、失いたくない。

その感情は、読者自身の生活と直結しています。

仕事、家族、人間関係。

守るために、何かを諦めた経験がある人ほど、

敵キャラの選択を「理解できてしまう」。

そして理解できてしまった瞬間、

物語は安全なフィクションではなくなります。

「もし自分が、あの立場だったら?」

その問いが浮かんだ時点で、

敵と味方の境界線は、音もなく崩れます。

敵対キャラクターが物語にもたらす“鏡”の役割

敵対キャラクターは、

主人公の価値観を照らす鏡でもあります。

彼らが選ばなかった道。

彼らが切り捨てたもの。

あるいは、主人公が切り捨てなかったもの。

その対比によって、

主人公の選択はより鮮明になる。

同時に読者もまた、

どちらの選択により強く心を動かされたかを意識させられます。

敵キャラに怒りを覚えたのか。

それとも、痛みを感じたのか。

あるいは、安堵したのか。

その感情の揺れは、

読者自身の価値観を映し出しています。

だから本作の敵対キャラクターは、

倒されるために存在するのではありません。

「別の生き方もあった」という可能性を示すために存在している。

その存在がある限り、

物語は単純な勝ち負けに収束しない。

そして読者は最後まで、

誰の選択が正しかったのかを断言できないまま、

ページをめくり続けることになるのです。

運営・システム側という絶対的立場

結論から言えば、『死亡遊戯で飯を食う。』における最大の敵は、

特定のキャラクターではありません。

それは人を争わせ、切り捨てさせる構造そのものです。

運営・システム側は、物語の前面に立つことはありません。

声高に悪意を叫ぶこともなく、

剣を振るうことも、引き金を引くこともない。

それでも彼らは、確実に人を殺しています。

しかも最も効率的で、最も責任を負わない形で。

ゲームを成立させる存在の役割

運営側の役割は単純です。

ゲームを成立させること。

誰が勝つか、誰が負けるか。

誰が生き、誰が死ぬか。

それらは二次的な結果にすぎません。

重要なのは、

・ルールが守られること

・参加者が行動を続けること

・緊張と選択が途切れないこと

この三点が維持されている限り、

ゲームは「成功」していると見なされます。

運営側は、人間を直接操作しません。

代わりに、選択肢を設計します。

選ばなければならない状況。

選ぶほど誰かが傷つく状況。

選ばないことが、もっと悪い結果を招く状況。

この設計によって、

参加者は自発的に互いを疑い、

自発的に切り捨て、

自発的に争うようになる。

運営側にとって理想的なのは、

参加者が「自分の意思で」残酷な判断を下すことです。

そうなれば、誰も運営を責められない。

殺したのは自分たち。

選んだのは自分たち。

運営は、ただ舞台を用意しただけ。

この責任の分散こそが、

彼らの最も恐ろしい武器です。

なぜ彼らは「誰の味方でもない」のか

運営・システム側は、

主人公の味方ではありません。

敵キャラクターの味方でもありません。

彼らにとって重要なのは、

特定の人物の生存ではなく、

構造が回り続けることです。

そのため、時には主人公に有利な状況を与え、

時には容赦なく追い詰める。

この無作為さは、

公平さではありません。

むしろ「無関心」です。

誰が努力したか。

誰が正しかったか。

誰が傷ついたか。

そうした人間的な評価軸は、

運営側の判断基準に含まれていない。

だから彼らは、

善人も悪人も区別せず、

等しく消耗させていく。

この点において、

運営側は神に似ています。

しかし同時に、

神よりもずっと冷たい。

なぜなら彼らは、

救済という概念を持たないからです。

運営側が生み出す「人間性の変質」

運営・システム側の最も深刻な罪は、

人を殺したことではありません。

人の心の形を変えてしまうことです。

最初は、誰もが戸惑います。

泣き、怯え、怒り、拒絶する。

しかしゲームが続くにつれ、

参加者は学習していく。

・迷っていると死ぬ

・情に流されると死ぬ

・疑わないと死ぬ

この学習の結果、

人間性は少しずつ削られていきます。

疑うことが正義になる。

切り捨てることが正解になる。

誰かの死を、結果として受け入れるようになる。

そしてある時、気づくのです。

「自分は、もう最初の自分ではない」と。

この変質は、元に戻りません。

たとえ生き残ったとしても、

その心は、もうゲームの外には適応できない。

運営側は、

この不可逆な変化を理解したうえで、

何も気にしない。

それが、彼らが真の敵と呼ばれる理由です。

構造という敵は、倒せない

敵キャラクターであれば、

倒せば終わります。

しかし構造は違う。

構造は、壊しても名前を変えて戻ってくる。

ルールを変え、舞台を変え、

また同じことを繰り返す。

だから本作では、

「運営を倒して終わり」というカタルシスが用意されていません。

その代わりに提示されるのは、

問いです。

「この構造の中で、人はどこまで人間でいられるのか」

運営・システム側という存在は、

この問いを成立させるために存在している。

彼らは姿を見せないまま、

物語のすべてを支配し続けます。

そして読者もまた、

気づけばその問いの中に立たされているのです。

【考察】誰が味方で誰が敵かはどこで決まるのか

結論から言えば、『死亡遊戯で飯を食う。』において

味方と敵を分ける基準は、性格でも立場でもありません。

それは過去の行動ではなく、次に選ばれる行動です。

この視点に立った瞬間、

「裏切ったから敵」「助けたから味方」

という単純な整理は、意味を失います。

本作が描いているのは、

もっと流動的で、もっと残酷な人間関係だからです。

裏切りは悪ではなく「戦略」として成立してしまう

一般的な物語では、裏切りは強い悪として描かれます。

信頼を踏みにじる行為であり、倫理的に非難されるもの。

しかしこの作品では、

裏切りはしばしば最適解として現れます。

限られた資源。

限られた時間。

限られた人数。

この条件下では、

全員を救おうとする選択が、

結果として全滅を招くことがある。

だから誰かを切り捨てる。

だから情報を独占する。

だから先に逃げる。

それは感情的な裏切りではありません。

生存確率を最大化するための判断です。

この構造がある限り、

裏切りを完全に否定することはできない。

なぜなら否定するということは、

「生き残るな」と言うことに等しいからです。

読者はここで、強い違和感を覚えます。

頭では理解できる。

でも、心が追いつかない。

このズレこそが、

本作が単なるデスゲームでは終わらない理由です。

関係性は「信頼」ではなく「予測」で成り立っている

本作の人間関係を支えているのは、

信頼ではありません。

それは予測です。

この人は、次にどう動くか。

この人は、極限状態で何を選ぶか。

この人は、自分を守るために誰を切るか。

キャラクターたちは、

互いを信じる代わりに、

互いを読み合っています。

だから一度の善行で評価が固まらない。

一度の裏切りで完全な敵にもならない。

重要なのは、

「この人は、今後もこの判断基準で動き続けるか」

という継続性です。

この読み合いがあるからこそ、

関係性は常に暫定的になります。

味方であることは、

安心ではなく、

一時的な期待にすぎない。

「味方でいること」がリスクになる世界

本作で特に残酷なのは、

味方でい続けること自体が、

リスクになってしまう点です。

誰かと深く関わるほど、

その人の判断に自分の命が左右される。

だからキャラクターたちは、

無意識のうちに距離を取ろうとします。

情を持たないためではありません。

情を持ちすぎると、死ぬからです。

この構造の中では、

冷たい人間ほど生き残りやすく見える。

しかし同時に、

完全に冷たくなりきれない人間ほど、

読者の心を強く揺さぶる。

なぜならそこに、

「それでも人であろうとする抵抗」

が見えるからです。

味方と敵の境界線が読者側に移動する瞬間

物語が進むにつれて、

読者はある変化に気づきます。

「このキャラは味方か敵か」

という問いよりも、

「この選択は、理解できるか」

という問いのほうが、

重要になっていることに。

敵キャラの判断に納得してしまったとき。

主人公の冷酷さに同意してしまったとき。

その瞬間、

味方と敵の境界線は、

物語の中ではなく、

読者自身の心の中に引き直されます。

誰を許せて、

誰を許せなかったか。

その感情の差が、

読者自身の価値観を浮かび上がらせる。

だからこの考察に、

正解はありません。

答えが違っていい。

むしろ違うからこそ、

この物語は読み手ごとに形を変えます。

『死亡遊戯で飯を食う。』が突きつけているのは、

「誰が敵か」という問いではなく、

「あなたは、どこまで理解してしまうか」

その限界を探るための物語なのです。

関係図をより深く楽しむ読み方

結論から言えば、『死亡遊戯で飯を食う。』の関係図は、

「覚えるもの」ではなく読み解くものです。

人物名や立場を整理するだけでは、

この作品が本当に描いている緊張や痛みには辿り着けません。

ここでは、キャラクター関係図を

一段深いレベルで味わうための視点を紹介します。

これらを意識するだけで、

同じシーンがまったく違う表情を見せ始めます。

セリフよりも「行動」を見る

本作を読むとき、最も信用してはいけないものがあります。

それは、キャラクターの言葉です。

「助ける」

「一緒に生き残ろう」

「信じてほしい」

こうした言葉は、デスゲームという極限状態では、

簡単に口にできてしまう。

なぜなら言葉には、即座のコストがかからないからです。

しかし行動は違います。

・危険な役割を引き受けたか

・資源を実際に分け与えたか

・逃げられる場面で踏みとどまったか

行動には必ず代償が伴います。

時間、体力、情報、あるいは命そのもの。

だからこそ、行動は嘘をつきにくい。

関係図を見るときは、

誰が何を言ったかではなく、

誰がどこで何をしたかに注目してください。

その瞬間、線の意味が変わります。

味方に見えたキャラクターが、

実は最も安全な場所にいただけだったと気づく。

敵に見えたキャラクターが、

誰よりも重いコストを支払っていたと分かる。

この反転こそが、

本作の関係図が持つ最大の魅力です。

キャラクターの「守りたいもの」を見抜く

人は、何を守りたいかによって行動を選びます。

これはデスゲームの中でも、日常でも変わりません。

『死亡遊戯で飯を食う。』のキャラクターたちは、

それぞれ異なる「守りたいもの」を抱えています。

・自分の命

・家族や大切な誰か

・生活や居場所

・自尊心や過去の選択

この「守りたいもの」が何かによって、

同じ状況でも選択は大きく変わります。

たとえば、

自分の命だけを守りたい人は、

危険を感じた瞬間に撤退する。

誰かを守りたい人は、

危険だと分かっていても前に出る。

生活を守りたい人は、

確実性の低い賭けを避け、

堅実な選択を重ねる。

関係図の線は、

好き嫌いで引かれているわけではありません。

守りたいもの同士が噛み合ったときに近づき、

噛み合わなくなったときに離れる。

この視点を持つと、

裏切りに見えた行動が、

実は一貫した選択だったことに気づくことがあります。

「判断が下された瞬間」に注目する

関係性が変わる決定的な瞬間は、

派手な戦闘シーンではないことが多い。

むしろ、

・数秒の沈黙

・視線を逸らした一瞬

・言葉を飲み込んだ間

そうした“何も起きていないように見える時間”に、

重要な判断が下されています。

その判断は、すぐには表に出ません。

しかし後になって、

「あのとき、もう線は切れていたのだ」

と分かる場面が必ず訪れる。

関係図を楽しむとは、

この見えない分岐点を探す作業でもあります。

どこで誰が、心の中で線を引いたのか。

どこで誰が、誰かを“選ばない”と決めたのか。

それを意識して読み返すと、

物語はまったく違う緊張感を帯びます。

関係図は「完成しない」ことを楽しむ

最後に、最も大切な読み方があります。

それは、関係図を

完成させようとしないことです。

誰が味方で、誰が敵で、

どの線が正解か。

その答えを確定させた瞬間、

この物語の面白さは半分になります。

本作の関係図は、

揺れ続けること自体に意味がある。

読者の価値観や経験によって、

太く見える線、細く見える線は変わる。

時間が経てば、

同じシーンでも感じ方が変わる。

その変化を含めて、

関係図は「生きている」。

だからこそ、

『死亡遊戯で飯を食う。』は

読み終えたあとも終わらない。

関係図は、ページの上ではなく、

読者の中で更新され続けるのです。

FAQ|よくある疑問

ここでは、『死亡遊戯で飯を食う。』のキャラクター関係図や

味方・敵構造について、検索で特に多い疑問を整理します。

完全に信じられる味方キャラクターは存在する?

結論から言えば、「絶対に裏切らない」と断言できる味方キャラクターは存在しません。

それはキャラクターが冷酷だからではなく、

作品世界がそうした断言を許さない構造だからです。

この物語では、誰もが生存のために判断を迫られます。

状況が変われば、昨日の正解が今日の間違いになる。

ただし、「信頼の形」が存在しないわけではありません。

それは、

裏切る可能性を含めたうえで、それでも隣に立つ

という関係です。

この関係は非常に脆く、そして尊い。

だからこそ描かれた瞬間、

読者の心に強く残ります。

敵キャラクターは最後まで敵のままなの?

いいえ。

本作では、敵と味方は固定された役割ではありません。

敵として衝突した相手が、

次の局面では利害一致によって共闘する可能性もあります。

逆に、味方だった相手が、

状況の変化によって対立に回ることもある。

つまり「敵キャラ」という分類は、

人格ではなく局面ごとのラベルです。

この構造があるため、

敵キャラの背景や動機を知ることが、

関係図を理解するうえで非常に重要になります。

主人公・幽鬼は冷酷なキャラクターなの?

幽鬼は冷酷というより、

現実を直視し続けているキャラクターです。

彼女は感情を持っています。

ただし、その感情を判断の基準にしない。

それは優しさを否定しているのではなく、

優しさだけでは生き残れない世界だと、

誰よりも深く理解しているからです。

その理解が、

周囲からは冷たく見え、

同時に強く頼られる理由にもなっています。

キャラクター関係図は巻数が進むとどう変化する?

巻数が進むにつれて、

関係図は「広がる」一方で「固く」なっていきます。

出会う人物は増え、

線の本数は多くなる。

しかし一度引かれた線は、

簡単には修復されなくなる。

経験と犠牲を重ねることで、

キャラクターたちは学習します。

信じすぎないこと。

期待しすぎないこと。

その結果、

関係は増えても、

心の余白は減っていく。

この変化が、

物語後半に向けての

独特の緊張感と重みを生み出します。

まとめ|境界線が揺れるから、この物語は忘れられない

『死亡遊戯で飯を食う。』のキャラクター関係図は、

味方と敵を整理するためのものではありません。

それは、

人がどんな状況で、どんな選択をするのか

を映し出すための地図です。

味方と敵という言葉の無力さ

この物語を読み終えたあと、

「味方」「敵」という言葉は、

どこか頼りなく感じられるはずです。

なぜなら、

その二語では説明できない選択が、

あまりにも多く描かれているから。

助けたから味方。

裏切ったから敵。

そんな単純な整理は、

生き残るための現実の前では、

簡単に崩れてしまいます。

選択の積み重ねが人を形作る物語

この作品が静かに突きつけてくるのは、

「誰が正しかったのか」という答えではありません。

それは、

「あなたなら、どこで線を引くか」

という問いです。

誰を信じるか。

誰を疑うか。

誰を切り捨て、

誰を守るか。

関係図の線は、

キャラクター同士を結んでいるようでいて、

実は読者自身の価値観にも触れています。

だからこの物語は、

読み終えた瞬間に終わらない。

ページを閉じたあとも、

あの選択は正しかったのか、

別の道はなかったのかと、

静かに問い続けてくる。

――あの瞬間、

あなたは誰の隣に立ったのか。

その記憶が残る限り、

『死亡遊戯で飯を食う。』は、

スクリーンの外でも生き続けます。

情報ソース

-

公式サイト|死亡遊戯で飯を食う。

https://shiboyugi-anime.com/

-

公式キャラクターページ

https://shiboyugi-anime.com/chara/

-

KADOKAWA(MF文庫J)公式 作品紹介

https://mfbunkoj.jp/product/shibouyugi/

-

Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/死亡遊戯で飯を食う。

※本記事は、公式情報をもとに作品内容を整理しつつ、キャラクター心理や関係性については筆者の解釈・考察を含んでいます。解釈は読者によって異なる場合があります。

執筆・構成:桐島 灯(きりしま・あかり)|アニメ文化ジャーナリスト・ストーリーテラー

公開方針:「作品を“理解する”ではなく、“感じる”評論」をテーマに、感情と物語を橋渡しする批評記事として執筆しています。

コメント