ふと立ち寄ったフードコートで交わす何気ない会話。だけど、その一言が心に残り、また明日を生きる力になることがあります。

『フードコートで、また明日。』は、そんな小さな日常を温かく、そして切なく描いた作品です。原作漫画とアニメ、同じ物語を語っているはずなのに、感じ取れる想いは少しずつ違います。

この記事では、『フードコートで、また明日。』の原作漫画とアニメの違いを徹底比較し、さらに作者コメントから見える“ほんとうの気持ち”をすくい上げていきます。

- 原作漫画とアニメ、それぞれが描く感情の違い

- 削られた場面や新しく加わった演出の意味

- 作者コメントから伝わる「また明日」の想い

原作漫画が伝える“余白の温度”

セリフの間に宿る静かな感情

原作漫画の魅力は、何よりも“間”にあります。キャラクターが言葉を発する直前の沈黙や、セリフとセリフの隙間に描かれる小さなコマ。それは時に、吹き出しすらない無音の瞬間です。けれどその沈黙こそが、彼らの心の揺れを雄弁に物語っています。

例えば、主人公が友人に言いかけた言葉を飲み込む場面。セリフがない一コマが、どれだけ多くの感情を読者に想像させることでしょうか。その余白に、自分自身の経験や記憶を重ね合わせたとき、読者は物語を“読む”のではなく“感じる”のです。

アニメでは時間が流れていきますが、漫画はその一瞬を永遠に留めることができます。その違いが、読者の心に深い余韻を残すのです。

モノクロだからこそ際立つ心の陰影

アニメが豊かな色彩と映像で感情を表現するのに対し、漫画はモノクロの世界。限られた表現だからこそ、作家は線の太さやトーンの濃淡、余白の使い方で心情を描き出します。光と影のコントラストは、キャラクターの心の中の迷いを象徴するかのようです。

たとえば、真っ白な背景に立つキャラクターの姿。それは孤独や迷いを際立たせ、ページを開いた瞬間、読者の心に冷たい風を吹き込むような感覚を与えます。逆に、黒一色で塗りつぶされた背景に浮かぶ小さな笑顔は、暗闇に差し込む一筋の光として胸に刻まれます。

色がないからこそ、読者は無意識に自分の心の色をそこに投影してしまうのです。そうした体験が、漫画ならではの“心の共鳴”を生んでいるのだと思います。

ページをめくるリズムが紡ぐ余韻

漫画には「読者が自分のペースで進められる」という特権があります。セリフを何度も読み返すこともできれば、あるコマをじっと見つめて立ち止まることもできる。読者の呼吸と心の動きに合わせて物語が進むのです。

例えば、主人公が「また明日」と言うシーン。ゆっくりとページをめくれば、その言葉が沁みるように胸に落ち、逆に一気に読み進めれば、その軽やかさと自然さが心に響きます。同じセリフでも、読む速度やタイミングで感情の色合いが変わる――それが漫画という媒体の奥深さです。

そして最後のページを閉じたあと、静かに広がる余韻。セリフも音もないけれど、心の中でずっと物語が続いていく。『フードコートで、また明日。』の原作漫画は、そうした“静かな余白”を通じて、読者一人ひとりに異なる物語を届けているのです。

アニメが描き出す“動きと音の世界”

色彩とBGMが心に寄り添う瞬間

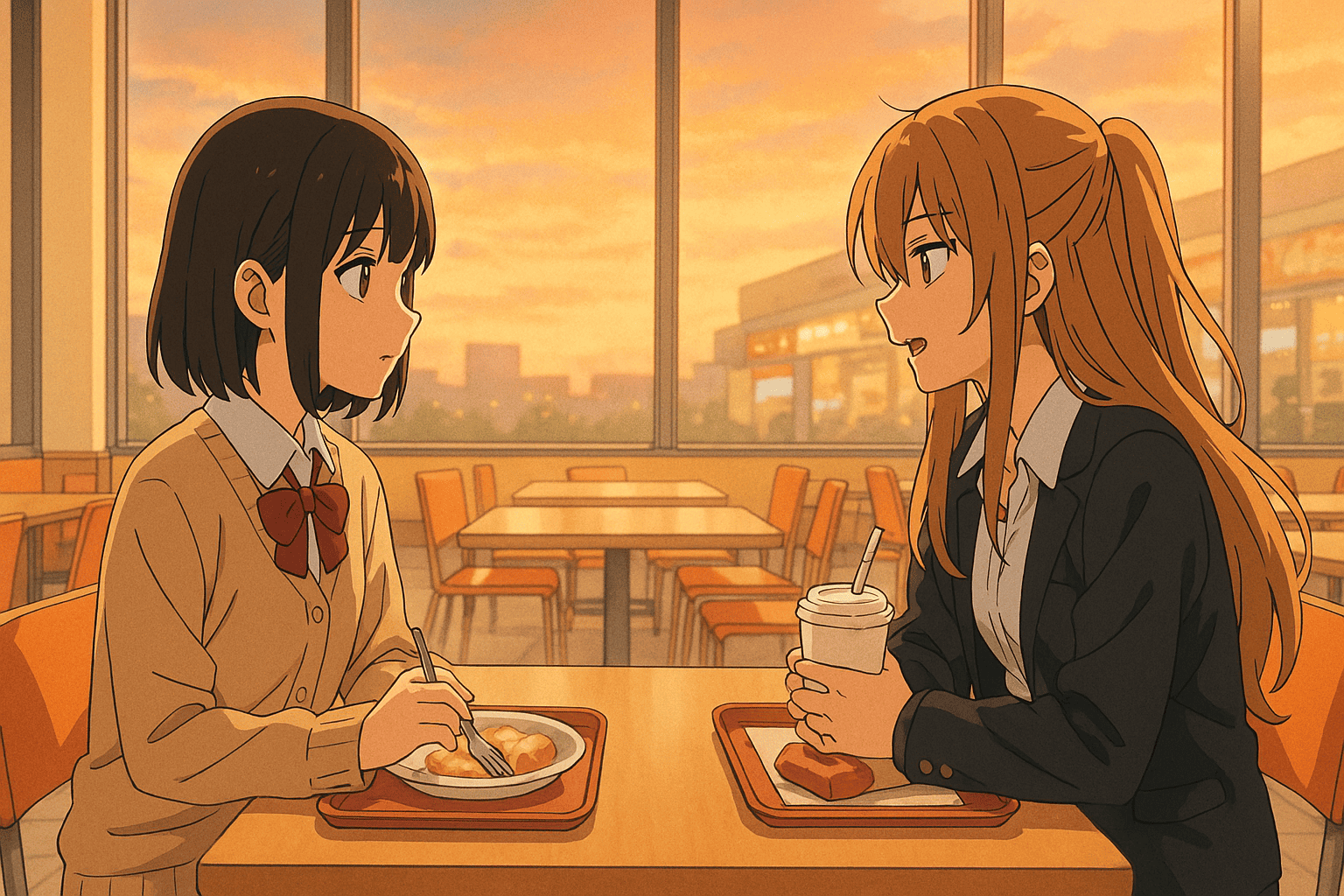

アニメ版『フードコートで、また明日。』を観てまず感じるのは、色彩の持つ力です。原作漫画では想像に委ねられていたフードコートのざわめきや光の差し込み方が、アニメでは具体的な色と動きで表現されます。温かいオレンジ色の照明や、ガラス越しに落ちる夕陽のグラデーション。その光景は、視覚的なぬくもりを観る者に届けてくれます。

さらに欠かせないのがBGMです。柔らかく流れるピアノの旋律や、日常のざわめきを控えめに重ねた環境音。それらがキャラクターの一言一言に寄り添い、感情の余韻を長く引き延ばしてくれます。音があるからこそ、沈黙がいっそう切なく、美しく響くのです。

声優の息遣いが生む新しい解釈

漫画では読者の想像に委ねられていたセリフが、アニメでは声優の演技によって命を吹き込まれます。同じ言葉でも、声のトーンや息遣いで全く異なる意味合いを持ちます。

例えば「また明日」というたった四文字。軽やかに放たれれば希望の響きに、かすかな震えを含めば未練や切なさに変わります。声優の呼吸一つ、間の取り方一つで、キャラクターの心情がより鮮やかに立ち上がり、観る人の心を掴んで離さないのです。

この「声」という要素は、アニメならではの最大の魅力だといえるでしょう。漫画を読んで想像していた声と、実際に耳にする声との間に生まれる“ズレ”すら、作品の楽しみ方のひとつになっています。

テンポと間で変わる感情の流れ

漫画では読者がページをめくるスピードを決められる一方で、アニメでは演出側がテンポを作ります。だからこそ、同じシーンでも感情の流れが大きく変わります。

例えば、友人との会話が途切れる場面。漫画では読者が立ち止まることで静かな時間を生み出せますが、アニメではカットの長さや沈黙の秒数がその役割を果たします。演出家が選んだ“間”の長さによって、観る人の心に残る余韻がまるで違うのです。

また、BGMをあえて消して環境音だけを残す演出は、キャラクターの孤独感を強調する効果があります。逆にテンポよく会話が進む場面では、軽やかなリズムが青春の輝きを増幅させます。こうした映像ならではの演出は、アニメを観るからこそ味わえる特別な体験です。

原作漫画とアニメの違いを徹底比較

同じシーンなのに“伝わり方”が変わる理由

『フードコートで、また明日。』の大きな魅力は、原作漫画とアニメで同じシーンを体験しても、まるで違う感情が生まれることです。漫画では、読者が好きなだけそのコマに視線を留めることができ、沈黙や余白を自由に味わえます。ところがアニメでは、演出家が決めた秒数で時間が流れていくため、感情の流れがより「リズム」として観る人に伝わります。

例えば「また明日」という言葉。漫画では読者の解釈に委ねられ、切なくも温かくも感じられる自由があります。一方アニメでは声優の声色やBGMの有無によって、その一言が明確なトーンを持つのです。どちらも同じセリフですが、感じ方が異なるからこそ、両方を味わうことで作品の奥行きが広がっていきます。

削られた場面と新たに描かれた演出

アニメ化に伴い、どうしても原作漫画のすべてを忠実に描くことはできません。時間の制約があるため、一部の場面が省略されたり、逆にアニメオリジナルの演出が追加されたりします。この取捨選択こそが、原作とアニメの“違い”を大きく際立たせるのです。

例えば、原作では数ページを使って描かれていたキャラクターの心情描写が、アニメでは数秒の表情や視線の動きに凝縮されていることがあります。逆に、アニメでは環境音や風景描写が加わることで、漫画では描ききれなかった“場の空気”が表現されています。

こうした改変に賛否はあるものの、そこにこそアニメならではの挑戦があり、原作ファンにとっては新しい視点で物語を見つめ直す機会になるのです。

漫画派・アニメ派、それぞれの幸せな読み方

原作漫画とアニメ、どちらが優れているという話ではありません。それぞれの媒体には、それぞれの良さが宿っています。漫画派の人は「余白と想像」で心を広げる喜びを知り、アニメ派の人は「声と音楽」で感情を直接浴びる幸福を感じます。

むしろ両方を体験することで、作品の世界はより豊かになります。漫画で感じた“静かな余韻”を胸に抱きながらアニメを観ると、声や音楽が新たな解釈を与えてくれる。そしてアニメを観たあとに原作漫画を読み返せば、あの声や音が心の中で蘇り、ページの余白に新しい色が宿る。

『フードコートで、また明日。』は、漫画とアニメを行き来することで何度でも新鮮に味わえる――そんな稀有な作品なのです。

作者コメントから見える“また明日”の想い

キャラクターたちに込めた温度

作者のコメントを辿ると、登場人物一人ひとりに対する深い愛情が伝わってきます。フードコートという日常の空間は、決して特別な舞台ではありません。けれど、そこに生きるキャラクターたちの息遣いを丁寧に描くことで、読者は「自分の隣にもこんな人がいるかもしれない」と感じるのです。

作者は「キャラクターを“描く”というより、彼らが自然に“そこにいる”ように感じられることを目指した」と語っています。その言葉通り、登場人物の何気ない仕草や会話が温度を持ち、私たちの心に静かに寄り添ってくるのです。

アニメ化を受けた作者の正直な声

アニメ化が決まったとき、作者は「自分の作品が他者の手によって広がっていくことへの期待と不安があった」と明かしています。漫画では自分だけが描いていた世界が、アニメでは監督・声優・音楽スタッフといった多くのクリエイターたちの手によって形づくられます。

作者はその体験を「キャラクターが自分の手から旅立ち、別の場所で生き始めたように感じた」と表現しました。これは、原作者としての戸惑いと同時に、大きな喜びでもあったのでしょう。アニメを通して広がった世界は、読者や視聴者にとっても新しい“また明日”を生んでくれたのです。

「また明日」が読者に伝えたいこと

タイトルにある「また明日」という言葉。作者はこのフレーズについて、「約束のようでありながら、実はとても儚いもの」だと語っています。明日が本当に訪れるかどうかは誰にも分からない。だからこそ、その一言には“今日を大切に生きる”という願いが込められているのです。

フードコートで過ごすささやかな時間も、誰かと交わす何気ない一言も、永遠ではありません。しかし「また明日」と言える関係性があること自体が、人生における小さな奇跡なのだと、作者は読者に伝えています。

その想いを知ると、作品を読み返したときに、セリフ一つひとつがより深く胸に響いてきます。『フードコートで、また明日。』はただの日常物語ではなく、“明日を生きる理由”をそっと手渡してくれる物語なのです。

アニメの流れを全体で把握したい方は、アニメ全話ガイド決定版が便利です。演出面で印象を大きく変える音楽については、OP曲&主題歌情報もチェックしてみてください。さらに制作者の意図を知りたい方は、作者インタビューをご覧いただくと理解が深まります。

『フードコートで、また明日。』原作漫画とアニメの違いを徹底比較|まとめ

『フードコートで、また明日。』は、原作漫画とアニメ、それぞれの形で異なる魅力を放つ作品です。漫画は“余白”を通じて静かな感情を届け、アニメは“色と音”でダイレクトに心を揺さぶります。同じシーンでも伝わり方が違うからこそ、両方を体験することで物語の奥行きが広がるのです。

また、作者コメントからは、キャラクターたちへの深い愛情や「また明日」という言葉に込められた切実な願いが伝わってきました。日常の中に潜む奇跡のような瞬間を見つめること、それこそが本作の本質なのだと改めて感じます。

もしあなたがまだ漫画だけ、あるいはアニメだけしか触れていないのなら、ぜひ両方を味わってみてください。きっと、新しい“また明日”に出会えるはずです。そしてページを閉じたり、エンディングを見終えたとき、心の中で誰かにそっと「また明日」と言いたくなる――そんな温もりを残してくれるでしょう。

- 漫画は“余白”が生む静かな余韻を描く

- アニメは“色と音”で感情を鮮やかに揺らす

- 同じ場面でも伝わり方が変わる不思議

- 削られた場面と加わった演出の意味

- 作者コメントに込められた「また明日」の願い

- 日常の中に潜む小さな奇跡を感じられる物語

コメント